-

-

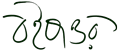

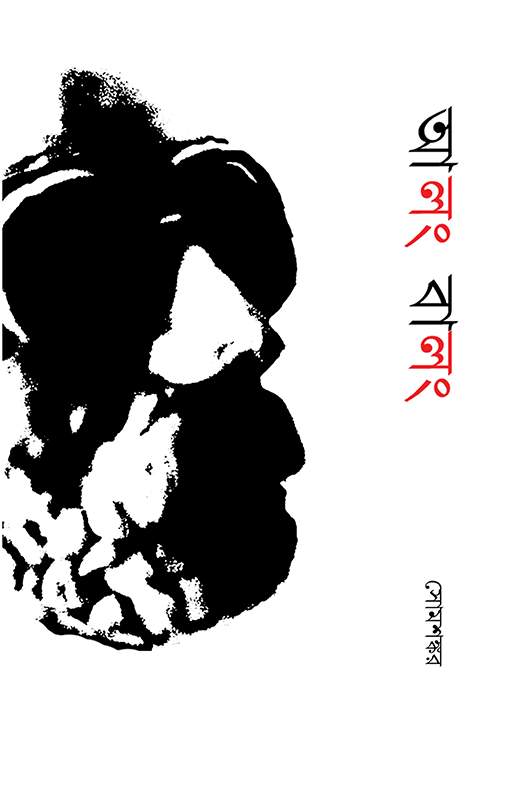

রবের ব্রেসঁ

চলচ্চিত্র : চিন্তাবীজ‘নোটস অন সিনেমাটোগ্রাফি’ ফরাসি চলচ্চিত্রকার রবের ব্রেসঁ-র লেখা একমাত্র বই। দীর্ঘদিন ধরে ছোট-ছোট সূত্রের আকারে, বা আমরা যেমন বলেছি, প্রায় বীজের আকারে চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর ভাবনা এখানে নথিবদ্ধ করেছিলেন ব্রেসঁ।

‘ন্যুভেল ভাগ’ বা ফরাসি নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্রকারদের ওপর ব্রেসঁ-র কাজের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। গোদার ফরাসি চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানকে জার্মান সঙ্গীতে মোৎসার্ট এবং রুশ সাহিত্যে দস্তয়ভস্কি-র অবদানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্য দিকে, তারকভস্কি তাঁকে বাখ এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেছেন।

এই বইয়ে রয়েছে ‘নোটস অন সিনেমাটোগ্রাফি’-র সম্পূর্ণ অনুবাদ। সূত্রাকারে তাঁর ভাবনার যেটুকু সেখানে অধরা বলে মনে হবে সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারে তার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 280.00Cholochchitro : Chintabeej

রবের ব্রেসঁ

চলচ্চিত্র : চিন্তাবীজ‘নোটস অন সিনেমাটোগ্রাফি’ ফরাসি চলচ্চিত্রকার রবের ব্রেসঁ-র লেখা একমাত্র বই। দীর্ঘদিন ধরে ছোট-ছোট সূত্রের আকারে, বা আমরা যেমন বলেছি, প্রায় বীজের আকারে চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর ভাবনা এখানে নথিবদ্ধ করেছিলেন ব্রেসঁ।

‘ন্যুভেল ভাগ’ বা ফরাসি নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্রকারদের ওপর ব্রেসঁ-র কাজের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। গোদার ফরাসি চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানকে জার্মান সঙ্গীতে মোৎসার্ট এবং রুশ সাহিত্যে দস্তয়ভস্কি-র অবদানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্য দিকে, তারকভস্কি তাঁকে বাখ এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেছেন।

এই বইয়ে রয়েছে ‘নোটস অন সিনেমাটোগ্রাফি’-র সম্পূর্ণ অনুবাদ। সূত্রাকারে তাঁর ভাবনার যেটুকু সেখানে অধরা বলে মনে হবে সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারে তার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্য

₹ 280.00 -

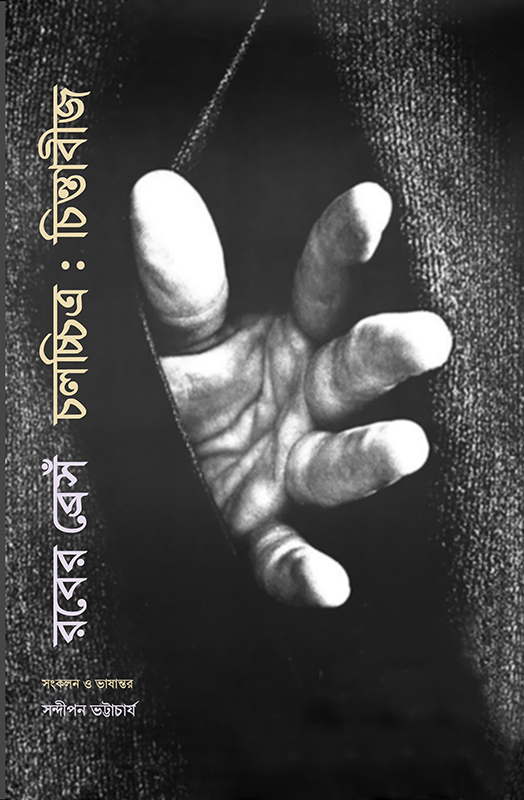

অসীম রেজ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আধুনিকতাবর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিকতার জন্ম কবে, কোথায় ও কী ভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের তাৎপর্য, ফর্মের গতিময় বিন্যাস ও ছন্দোময়তা, আদিমতার রূপ, শৈশব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও স্বয়ংক্রিয় রচনাপদ্ধতি, এবং সংগীতময়তা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কথা। সর্বোপরি, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পী ও শিল্পশৈলীর দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবির মৌলিকতা কোথায় এবং শিল্পী ও সমালোচকদের চোখে তাঁর ছবির মূল্যায়ন কতটা যথাযথ— এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম সংস্করণ, সচিত্র ৮৪ পৃষ্ঠা

₹ 220.00Rabindranather Chobi O Adhunikota

অসীম রেজ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আধুনিকতাবর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিকতার জন্ম কবে, কোথায় ও কী ভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের তাৎপর্য, ফর্মের গতিময় বিন্যাস ও ছন্দোময়তা, আদিমতার রূপ, শৈশব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও স্বয়ংক্রিয় রচনাপদ্ধতি, এবং সংগীতময়তা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কথা। সর্বোপরি, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পী ও শিল্পশৈলীর দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবির মৌলিকতা কোথায় এবং শিল্পী ও সমালোচকদের চোখে তাঁর ছবির মূল্যায়ন কতটা যথাযথ— এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম সংস্করণ, সচিত্র ৮৪ পৃষ্ঠা

₹ 220.00

-

-

-

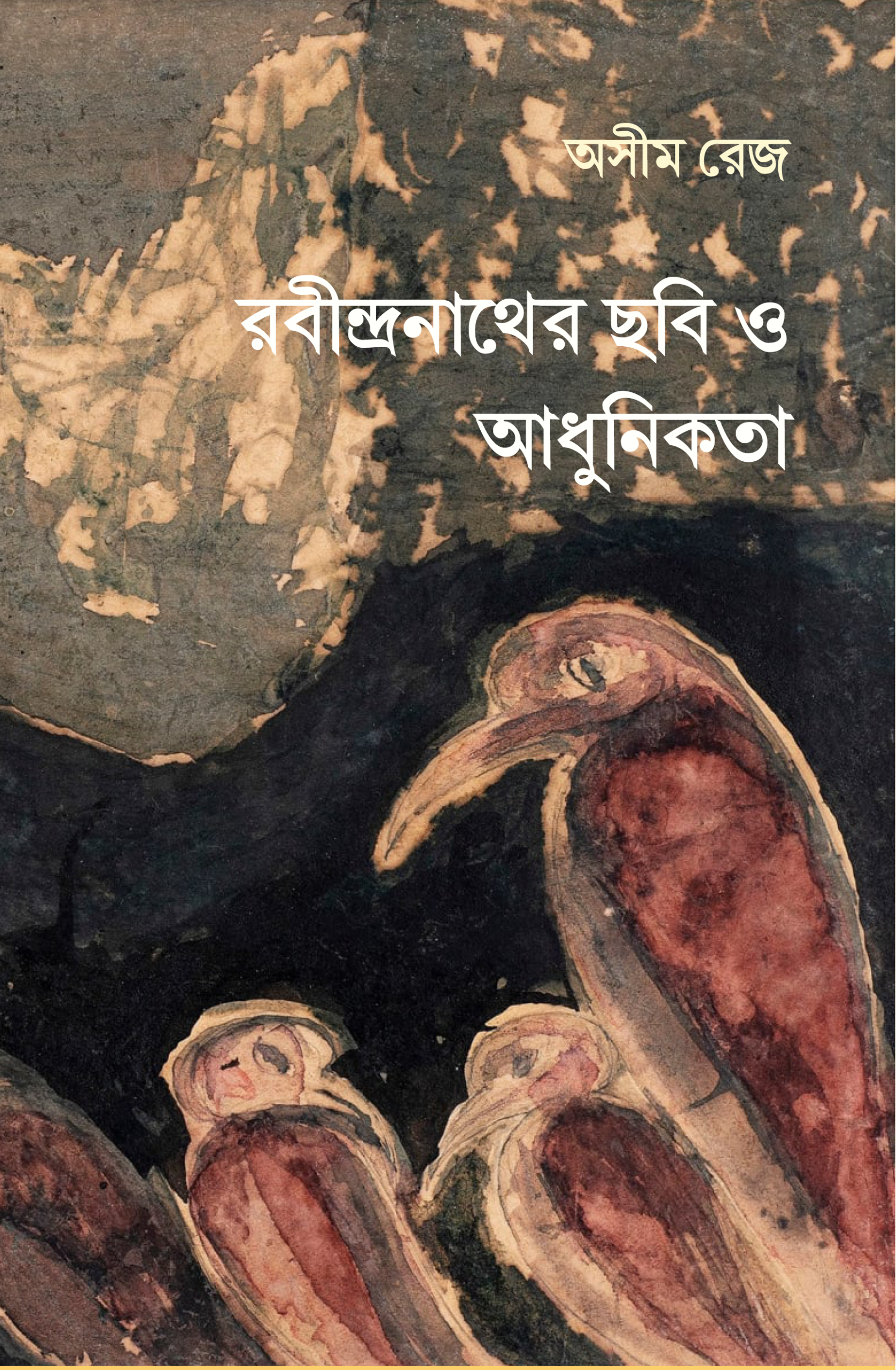

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরএ বই অবনীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়। এখানে শুধু তাঁর সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা জনের নানা কথা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের ঝাঁপি থেকে কিছু-কিছু বেছে নিয়ে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে রক্তমাংসের মানুষটিকে। পূর্ণাঙ্গ কোন রূপ ফোটানোর চেষ্টা করা হয়নি, যেহেতু তা সম্ভব নয়। বরং চকিত উদ্ভাসে মূর্ত এক মহৎ প্রাণের আড়ালে ব্যক্তিমানুষটির সন্ধানই এখানে লক্ষ্য। অনেকটা যেন পর-পর ফেলে রাখা আলোকচিত্র গেঁথে খণ্ড-প্রতিকৃতি গড়ে তোলা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পেরিয়ে তাঁর শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তার উষ্ণতালাভের আশায় এ এক সামান্য প্রয়াস।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা

₹ 280.00Sthirchitro : Abanindranath Thakur

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরএ বই অবনীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়। এখানে শুধু তাঁর সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা জনের নানা কথা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের ঝাঁপি থেকে কিছু-কিছু বেছে নিয়ে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে রক্তমাংসের মানুষটিকে। পূর্ণাঙ্গ কোন রূপ ফোটানোর চেষ্টা করা হয়নি, যেহেতু তা সম্ভব নয়। বরং চকিত উদ্ভাসে মূর্ত এক মহৎ প্রাণের আড়ালে ব্যক্তিমানুষটির সন্ধানই এখানে লক্ষ্য। অনেকটা যেন পর-পর ফেলে রাখা আলোকচিত্র গেঁথে খণ্ড-প্রতিকৃতি গড়ে তোলা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পেরিয়ে তাঁর শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তার উষ্ণতালাভের আশায় এ এক সামান্য প্রয়াস।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা

₹ 280.00 -

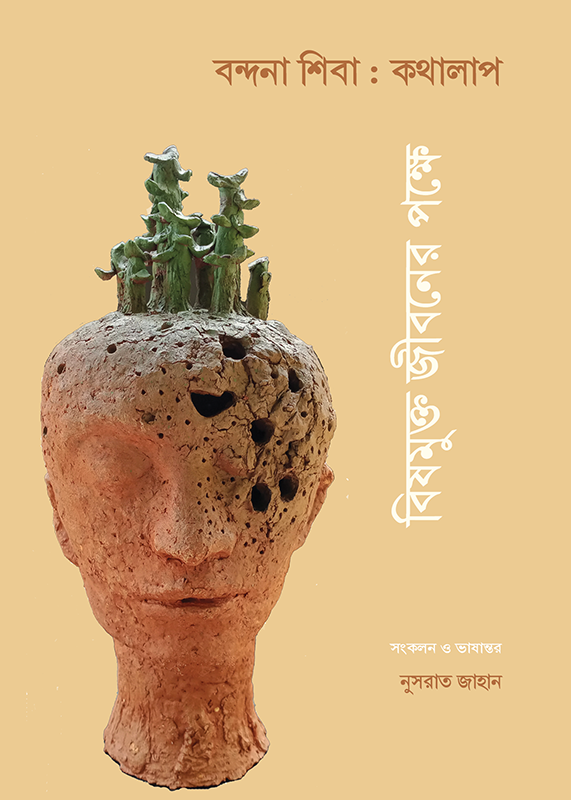

বন্দনা শিবা : কথালাপ

বিষমুক্ত জীবনের পক্ষে“আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় একটা সংকট হল জলবায়ু পরিবর্তন। ৫০% খাদ্য এমন এক ব্যবস্থা থেকে আসে যা জীবাশ্ম-জ্বালানি, রাসায়নিক, কীটনাশক আর দূরবর্তী পণ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এই জলবায়ু সংকট যত বাড়বে, খাদ্য-নিরাপত্তা তত ভাঙতে থাকবে। আমাদের ফসলের ক্ষেতগুলো ধ্বংস হবে। সাইক্লোন হবে, হিমবাহ গলবে, আরও কত কী। অতএব আমাদেরকে প্রতিরক্ষায় মন দিতে হবে এবং জীববৈচিত্র্যই হতে পারে এই প্রতিরক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। সেরকম বীজ আমাদের আছে। নোনা-সহিষ্ণু, বন্যা-সহিষ্ণু, খরা-সহিষ্ণু, এমন বৈচিত্র্যময় সব বীজ। আর-একটা সংকট হল স্বাস্থ্যের। আমরা তর্ক করতে থাকি, কে খাওয়াবে। কিন্তু এ সত্য আমরা এড়াতে পারি না, রোগের উৎপত্তি হয়েছে প্যাকেটজাত খাবার আর রাসায়নিক থেকেই। জৈব খাদ্য মাত্র দশ দিনে আপনার পেট থেকে ঐ সব বিষ বের করে দিতে পারে। জৈবিক পন্থায় চাষ করা খাদ্যে ৪০-৫০% প্রধান পুষ্টি উপাদান— সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিংক ও নিকেল মজুত থাকে। এই সকল ফাইটো-কেমিকাল মানুষের পুষ্টি ও সুস্থতা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ৭৫% অসুখ-বিসুখ হয় ভেজাল খাদ্যের কারণে। আর মানুষের আয়ের সব থেকে বড় অংশ খরচ হয় চিকিৎসার পেছনে। সুতরাং জলবায়ু সংকট প্রতিহত করাই হোক আর সুস্থ থাকার জন্যই হোক, আপনাকে আপনার খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।”

ওপরের কথাগুলো ভারসম কৃষি, খাদ্যসুরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ও সুখ্যাত পরিবেশ-কর্মী, নারীবাদী ও বিশ্বায়ন-বিরোধী কর্মী বন্দনা শিবা-র। এই বইয়ে রয়েছে এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর দশটি কথালাপের সম্পাদিত বয়ান।

সংকলন ও ভাষান্তর : নুসরাত জাহান

₹ 240.00Bishmukto Jiboner Pokkhe

বন্দনা শিবা : কথালাপ

বিষমুক্ত জীবনের পক্ষে“আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় একটা সংকট হল জলবায়ু পরিবর্তন। ৫০% খাদ্য এমন এক ব্যবস্থা থেকে আসে যা জীবাশ্ম-জ্বালানি, রাসায়নিক, কীটনাশক আর দূরবর্তী পণ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এই জলবায়ু সংকট যত বাড়বে, খাদ্য-নিরাপত্তা তত ভাঙতে থাকবে। আমাদের ফসলের ক্ষেতগুলো ধ্বংস হবে। সাইক্লোন হবে, হিমবাহ গলবে, আরও কত কী। অতএব আমাদেরকে প্রতিরক্ষায় মন দিতে হবে এবং জীববৈচিত্র্যই হতে পারে এই প্রতিরক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। সেরকম বীজ আমাদের আছে। নোনা-সহিষ্ণু, বন্যা-সহিষ্ণু, খরা-সহিষ্ণু, এমন বৈচিত্র্যময় সব বীজ। আর-একটা সংকট হল স্বাস্থ্যের। আমরা তর্ক করতে থাকি, কে খাওয়াবে। কিন্তু এ সত্য আমরা এড়াতে পারি না, রোগের উৎপত্তি হয়েছে প্যাকেটজাত খাবার আর রাসায়নিক থেকেই। জৈব খাদ্য মাত্র দশ দিনে আপনার পেট থেকে ঐ সব বিষ বের করে দিতে পারে। জৈবিক পন্থায় চাষ করা খাদ্যে ৪০-৫০% প্রধান পুষ্টি উপাদান— সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিংক ও নিকেল মজুত থাকে। এই সকল ফাইটো-কেমিকাল মানুষের পুষ্টি ও সুস্থতা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ৭৫% অসুখ-বিসুখ হয় ভেজাল খাদ্যের কারণে। আর মানুষের আয়ের সব থেকে বড় অংশ খরচ হয় চিকিৎসার পেছনে। সুতরাং জলবায়ু সংকট প্রতিহত করাই হোক আর সুস্থ থাকার জন্যই হোক, আপনাকে আপনার খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।”

ওপরের কথাগুলো ভারসম কৃষি, খাদ্যসুরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ও সুখ্যাত পরিবেশ-কর্মী, নারীবাদী ও বিশ্বায়ন-বিরোধী কর্মী বন্দনা শিবা-র। এই বইয়ে রয়েছে এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর দশটি কথালাপের সম্পাদিত বয়ান।

সংকলন ও ভাষান্তর : নুসরাত জাহান

₹ 240.00

-

-

-

সোমশঙ্কর

আলং বালংকয়েক বছর ধরে খুবই অনিয়মিত ভাবে সমাজ-রাজনীতি আর আমাদের চারপাশের বাস্তবতা নিয়ে এই সব টুকরো লেখা লিখছিল, লিখে রাখছিল সোমশঙ্কর। নিজেরই প্রয়োজনে।

সঙ্গে আঁকছিল, এঁকে রাখছিল ছবি। কখনও ছবির সূত্র ধরে লেখা এসেছে, কখনও বা লেখার সূত্রে ছবি।

এই সব ছবি-লেখা হারিয়ে যাওয়ার আগেই দু-মলাটের মধ্যে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রয়োজনে।

₹ 180.00Along Balong

সোমশঙ্কর

আলং বালংকয়েক বছর ধরে খুবই অনিয়মিত ভাবে সমাজ-রাজনীতি আর আমাদের চারপাশের বাস্তবতা নিয়ে এই সব টুকরো লেখা লিখছিল, লিখে রাখছিল সোমশঙ্কর। নিজেরই প্রয়োজনে।

সঙ্গে আঁকছিল, এঁকে রাখছিল ছবি। কখনও ছবির সূত্র ধরে লেখা এসেছে, কখনও বা লেখার সূত্রে ছবি।

এই সব ছবি-লেখা হারিয়ে যাওয়ার আগেই দু-মলাটের মধ্যে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রয়োজনে।

₹ 180.00 -

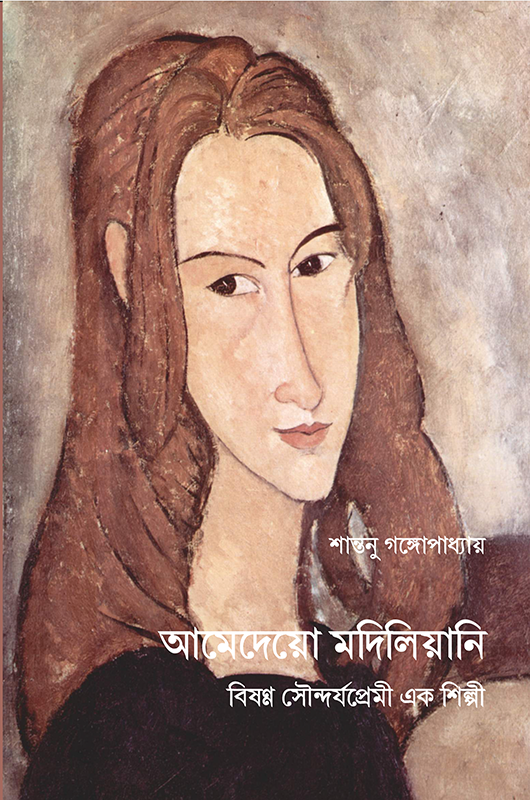

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

আমেদেয়ো মদিলিয়ানি : বিষণ্ণ সৌন্দর্যপ্রেমী এক শিল্পীআমেদেয়ো মদিলিয়ানি [১৮৮৪-১৯২০] সেই সব আত্মনিবেদিত শিল্পীর একজন যাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের কেন্দ্র করে এক রোমান্টিক কিংবদন্তির জন্ম দেন। এই রোমান্টিক কিংবদন্তি আমাদের আধুনিকতাবাদী চেতনার সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে রচনা করে এক সম্মোহক বিভামণ্ডল, যার ফলে মদিলিয়ানি-র ব্যক্তিজীবন ও শিল্পকর্ম উপেক্ষা করা অসাধ্য হয়ে ওঠে।

স্বল্পায়ু এই শিল্পী বিশ শতকের গোড়ায় আধুনিকতাবাদী শিল্প-আন্দোলনের তুঙ্গপর্বে বিরাজ করলেও তাঁর মধ্যে লক্ষ করি বহু শিল্পী ও শিল্পপ্রবাহের প্রভাব ও সমন্বয়, সহাবস্থান ও আত্মীকরণ। তারুণ্যধর্ম ও প্রতিভাবল— উভয়ই তাঁকে সাহায্য করে ভিন্নধর্মী শিল্পকলা ও শিল্পদর্শন দ্বারা সংক্রামিত ও সক্রিয় হতে।

তাঁর শিল্পরচনায় যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য লম্বাটে মুখ এবং শরীরী গড়ন আর বক্ররেখা-বেষ্টিত ছন্দযুক্ত পরিণত শৈলী, তেমনই তাঁর নগ্নিকা ও প্রতিকৃতিচিত্রগুলির অন্তিম পর্যায়ের এক অমোচনীয় বিশিষ্টতা, সূক্ষ্ম নকশা এবং পেলব বর্ণপ্রয়োগের নিগূঢ়তার অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য তাড়িত করে আমাদের। হয়তো এই কারণেই জঁ ককতো তাঁর সম্পর্কে বলেন, “সেই বীরত্বময় যুগের সরলতম ও মহত্তম প্রতিভা।”

শিল্পীর মৃত্যুশতবর্ষ পেরিয়ে অজস্র রঙিন ও শাদা-কালো চিত্রশোভিত এই বই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

₹ 280.00Amedeo Modigliani: Bishonno Soundorjyo-premi Ek Shilpi

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

আমেদেয়ো মদিলিয়ানি : বিষণ্ণ সৌন্দর্যপ্রেমী এক শিল্পীআমেদেয়ো মদিলিয়ানি [১৮৮৪-১৯২০] সেই সব আত্মনিবেদিত শিল্পীর একজন যাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের কেন্দ্র করে এক রোমান্টিক কিংবদন্তির জন্ম দেন। এই রোমান্টিক কিংবদন্তি আমাদের আধুনিকতাবাদী চেতনার সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে রচনা করে এক সম্মোহক বিভামণ্ডল, যার ফলে মদিলিয়ানি-র ব্যক্তিজীবন ও শিল্পকর্ম উপেক্ষা করা অসাধ্য হয়ে ওঠে।

স্বল্পায়ু এই শিল্পী বিশ শতকের গোড়ায় আধুনিকতাবাদী শিল্প-আন্দোলনের তুঙ্গপর্বে বিরাজ করলেও তাঁর মধ্যে লক্ষ করি বহু শিল্পী ও শিল্পপ্রবাহের প্রভাব ও সমন্বয়, সহাবস্থান ও আত্মীকরণ। তারুণ্যধর্ম ও প্রতিভাবল— উভয়ই তাঁকে সাহায্য করে ভিন্নধর্মী শিল্পকলা ও শিল্পদর্শন দ্বারা সংক্রামিত ও সক্রিয় হতে।

তাঁর শিল্পরচনায় যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য লম্বাটে মুখ এবং শরীরী গড়ন আর বক্ররেখা-বেষ্টিত ছন্দযুক্ত পরিণত শৈলী, তেমনই তাঁর নগ্নিকা ও প্রতিকৃতিচিত্রগুলির অন্তিম পর্যায়ের এক অমোচনীয় বিশিষ্টতা, সূক্ষ্ম নকশা এবং পেলব বর্ণপ্রয়োগের নিগূঢ়তার অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য তাড়িত করে আমাদের। হয়তো এই কারণেই জঁ ককতো তাঁর সম্পর্কে বলেন, “সেই বীরত্বময় যুগের সরলতম ও মহত্তম প্রতিভা।”

শিল্পীর মৃত্যুশতবর্ষ পেরিয়ে অজস্র রঙিন ও শাদা-কালো চিত্রশোভিত এই বই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

₹ 280.00

-

-

-

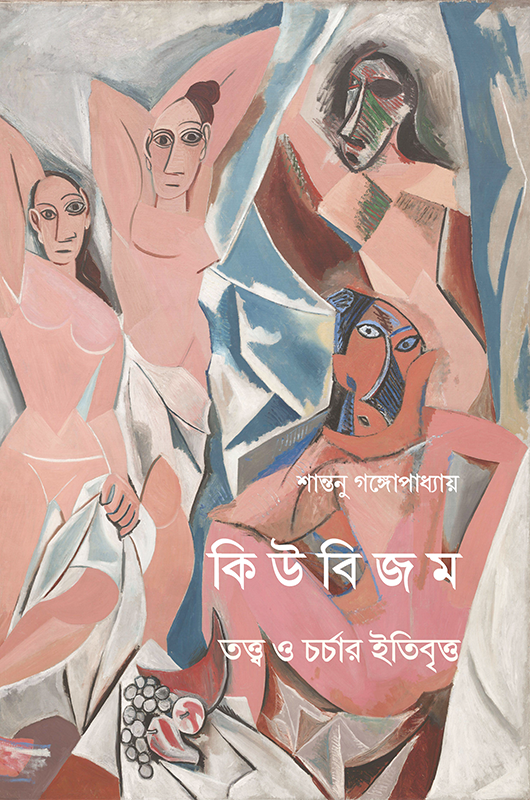

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

কি উ বি জ ম : তত্ত্ব ও চর্চার ইতিবৃত্তসাধারণ বিচারে আধুনিক শিল্পকলার শুরু কিউবিজম থেকে। আদি পর্বের রেনেসাঁস শিল্প যেমন বিপ্লব ঘটায় সে-আমলে প্রচলিত শিল্পকলার বিরুদ্ধে, আধুনিক পর্বে কিউবিজমও তেমন ভাবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু কিউবিজম ঠিক সচেতন ‘আন্দোলন’ হিসেবে শুরু হয়নি। বরং তা ছিল সচেতন ভাবে ব্যক্তিগত, মূলগত ভাবে নিগূঢ়, যার স্রষ্টা ব্রাক এবং পিকাসো। ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা নিঃশেষিত— টের পেয়ে তাঁরা বেছে নেন চিত্রকলার মৌলিক সব উপাদান : গঠন, পরিসর, বর্ণ ও শৈলী। এবং তারপর এর প্রতিটির সাবেকি ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে নিজেদের নতুন ভাবনা ও ব্যাখ্যাপ্রসূত রীতিনীতি নিয়ে আসেন। এ ভাবেই কিউবিজম হয়ে ওঠে এক সম্পূর্ণ নতুন চিত্রভাষা, বহির্জগৎকে দেখার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি, এবং এক সুনির্দিষ্ট নন্দনতত্ত্ব।

পরিশিষ্টে রয়েছে কিউবিজম সম্পর্কে গিয়ম আপোলিন্যের, জর্জ ব্রাক ও ফেরনাঁ লেজে-র তিনটি মৌলিক রচনার অনুবাদ।

প্রথম সংস্করণ

সচিত্র ১৪০ পৃষ্ঠা₹ 280.00Cubism : Tottwo O Charchar Itibritto

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

কি উ বি জ ম : তত্ত্ব ও চর্চার ইতিবৃত্তসাধারণ বিচারে আধুনিক শিল্পকলার শুরু কিউবিজম থেকে। আদি পর্বের রেনেসাঁস শিল্প যেমন বিপ্লব ঘটায় সে-আমলে প্রচলিত শিল্পকলার বিরুদ্ধে, আধুনিক পর্বে কিউবিজমও তেমন ভাবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু কিউবিজম ঠিক সচেতন ‘আন্দোলন’ হিসেবে শুরু হয়নি। বরং তা ছিল সচেতন ভাবে ব্যক্তিগত, মূলগত ভাবে নিগূঢ়, যার স্রষ্টা ব্রাক এবং পিকাসো। ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা নিঃশেষিত— টের পেয়ে তাঁরা বেছে নেন চিত্রকলার মৌলিক সব উপাদান : গঠন, পরিসর, বর্ণ ও শৈলী। এবং তারপর এর প্রতিটির সাবেকি ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে নিজেদের নতুন ভাবনা ও ব্যাখ্যাপ্রসূত রীতিনীতি নিয়ে আসেন। এ ভাবেই কিউবিজম হয়ে ওঠে এক সম্পূর্ণ নতুন চিত্রভাষা, বহির্জগৎকে দেখার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি, এবং এক সুনির্দিষ্ট নন্দনতত্ত্ব।

পরিশিষ্টে রয়েছে কিউবিজম সম্পর্কে গিয়ম আপোলিন্যের, জর্জ ব্রাক ও ফেরনাঁ লেজে-র তিনটি মৌলিক রচনার অনুবাদ।

প্রথম সংস্করণ

সচিত্র ১৪০ পৃষ্ঠা₹ 280.00 -

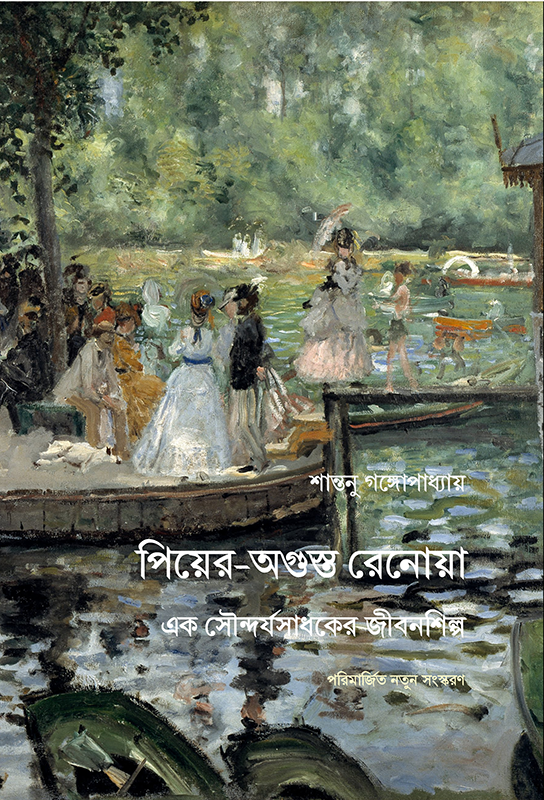

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

পিয়ের-অগুস্ত রেনোয়া : এক সৌন্দর্যসাধকের জীবনশিল্পশিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে ইমপ্রেশনিজম এক আশ্চর্য ঘটনা। কয়েকজন তরুণের চিত্রশৈলী ব্যঙ্গার্থক ভাবে এই নাম কুড়িয়েও চিরস্থায়ী মর্যাদা লাভ করে। রেনেসাঁস পর্বের পর এই প্রথম আধুনিক কালে দেখা যায় সচেতন এক রীতিকেন্দ্রিক কয়েকজন মহাপ্রতিভার বিকাশ ও বিবর্তন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতামুখী ফরাসি সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যে যে-নৈকট্য লক্ষ করি তা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পৌঁছয় এই শিল্প-আন্দোলনের সূত্রে।

ইমপ্রেশনিস্টদের প্রত্যেকেই তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যবাদী সৃষ্টিতে দর্শকচিত্ত জয় করেন। তাঁদের সকলেরই বিশিষ্টতা অতুলনীয়। তার মধ্যে রেনোয়া নানা কারণে বিশিষ্ট। তাঁর চিত্রকলায় আগাগোড়া ধ্বনিত এক আনন্দগান, তাঁর শিল্পভুবনে চলে এক অবিরাম আনন্দোৎসব। ইমপ্রেশনিস্টরা যখন সক্রিয়, তখন ফ্রান্স-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস মলিন ও বিক্ষুব্ধ। যাকে ‘রূঢ় বাস্তব’ বলি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রেনোয়ার কম ছিল না : ফ্র্যাংকো-প্রুশীয় মহাযুদ্ধ ও পারি কমিউন-এর সঙ্গে তিনি একজীবনে দেখেন সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধও। তবু এক বিপন্ন ও ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে বসে তিনি রচনা করেন অমলিন সৌন্দর্যজগৎ।

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

১০০ + রঙিন ১২ পৃষ্ঠা₹ 280.00Pierre-Auguste Renoir : Ek Soundorjosadhoker Jeebonshilpo

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

পিয়ের-অগুস্ত রেনোয়া : এক সৌন্দর্যসাধকের জীবনশিল্পশিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে ইমপ্রেশনিজম এক আশ্চর্য ঘটনা। কয়েকজন তরুণের চিত্রশৈলী ব্যঙ্গার্থক ভাবে এই নাম কুড়িয়েও চিরস্থায়ী মর্যাদা লাভ করে। রেনেসাঁস পর্বের পর এই প্রথম আধুনিক কালে দেখা যায় সচেতন এক রীতিকেন্দ্রিক কয়েকজন মহাপ্রতিভার বিকাশ ও বিবর্তন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতামুখী ফরাসি সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যে যে-নৈকট্য লক্ষ করি তা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পৌঁছয় এই শিল্প-আন্দোলনের সূত্রে।

ইমপ্রেশনিস্টদের প্রত্যেকেই তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যবাদী সৃষ্টিতে দর্শকচিত্ত জয় করেন। তাঁদের সকলেরই বিশিষ্টতা অতুলনীয়। তার মধ্যে রেনোয়া নানা কারণে বিশিষ্ট। তাঁর চিত্রকলায় আগাগোড়া ধ্বনিত এক আনন্দগান, তাঁর শিল্পভুবনে চলে এক অবিরাম আনন্দোৎসব। ইমপ্রেশনিস্টরা যখন সক্রিয়, তখন ফ্রান্স-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস মলিন ও বিক্ষুব্ধ। যাকে ‘রূঢ় বাস্তব’ বলি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রেনোয়ার কম ছিল না : ফ্র্যাংকো-প্রুশীয় মহাযুদ্ধ ও পারি কমিউন-এর সঙ্গে তিনি একজীবনে দেখেন সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধও। তবু এক বিপন্ন ও ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে বসে তিনি রচনা করেন অমলিন সৌন্দর্যজগৎ।

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

১০০ + রঙিন ১২ পৃষ্ঠা₹ 280.00

-

-

-

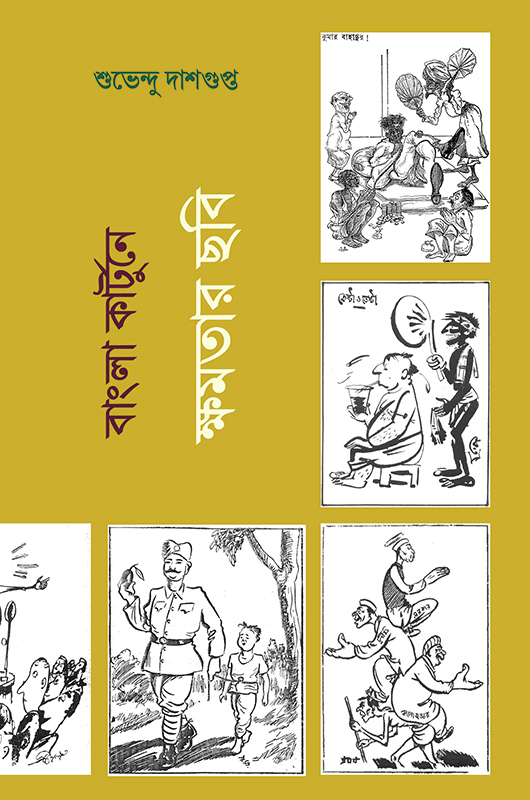

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলা কার্টুনে ক্ষমতার ছবিকার্টুন, বাংলা কার্টুন, বাংলা কার্টুনশিল্পীরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে, ছবি আঁকে, বুঝিয়ে বলে, ধরিয়ে দেয়, নতুন দিক দেখায়, সমালোচনা করে, মত জানায়।

বাংলা কার্টুনের বিষয় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস। একটা সময়ের, নানা সময়ের।

এই বইয়ের জন্য বেছে নেওয়া বিষয়— ‘ক্ষমতা’। ক্ষমতার চরিত্র, চেহারা, সময়কাল, ধরন। ছবির ভূগোল ভারত।

‘ক্ষমতা’-কে ভাগ করা কয়েকটি ভাগে— বিদেশি শাসক, স্বাধীনতার পরে স্বাধীন দেশ, স্বদেশি শাসন : সামাজিক ক্ষমতা, সশস্ত্র ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, ক্ষমতার বিন্যাস।

পেপারব্যাক, ১২০ পৃষ্ঠা

₹ 280.00Bangla Cartoon-e Khomotar Chobi

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলা কার্টুনে ক্ষমতার ছবিকার্টুন, বাংলা কার্টুন, বাংলা কার্টুনশিল্পীরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে, ছবি আঁকে, বুঝিয়ে বলে, ধরিয়ে দেয়, নতুন দিক দেখায়, সমালোচনা করে, মত জানায়।

বাংলা কার্টুনের বিষয় সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস। একটা সময়ের, নানা সময়ের।

এই বইয়ের জন্য বেছে নেওয়া বিষয়— ‘ক্ষমতা’। ক্ষমতার চরিত্র, চেহারা, সময়কাল, ধরন। ছবির ভূগোল ভারত।

‘ক্ষমতা’-কে ভাগ করা কয়েকটি ভাগে— বিদেশি শাসক, স্বাধীনতার পরে স্বাধীন দেশ, স্বদেশি শাসন : সামাজিক ক্ষমতা, সশস্ত্র ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, ক্ষমতার বিন্যাস।

পেপারব্যাক, ১২০ পৃষ্ঠা

₹ 280.00 -

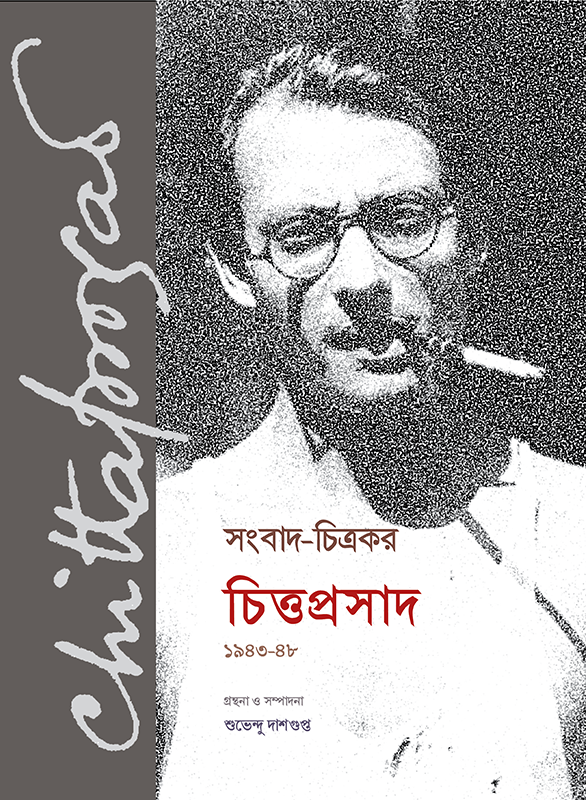

সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই বইটা চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে, চিত্তপ্রসাদের আঁকা বিশেষ ধরনের ছবি নিয়ে। ১৯৪০-এর দশক। চিত্তপ্রসাদ তখন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা প্রথমে পিপল’স ওয়র, পরে নাম বদলিয়ে পিপল’স এজ-এ ছবি আঁকছেন। প্রতিবেদন লিখছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্তপ্রসাদ পার্টির কাগজের চিত্রকর, প্রতিবেদক-চিত্রকর। এই বইটা সেই সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে।

চিত্তপ্রসাদ ছবিকে, চিত্রশিল্পকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকতা, রাজনীতিক আন্দোলন, রাজনীতিক প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদের ছবি রাজনৈতিক। এবং এই প্রত্যেকটি ছবি ও লেখার একটা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে। তার যতটা সম্ভব, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবিগুলির কয়েকটি নানা বইতে রয়েছে। বেশির ভাগই নেই। সেদিক থেকে ভাবলে বেশির ভাগ পাঠক এই সব ছবি এই প্রথম দেখবেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে ছাপা লেখাগুলি তো কমিউনিস্ট ভাবনার ইতিহাস— কখন, কোন্ সময়ে, কী বিষয়ে, কেন, কমিউনিস্ট পার্টি এমন ভেবেছে, লিখেছে, জানিয়েছে। লেখার পাশে ছবিও ইতিহাস আঁকে। ইতিহাস ব্যাখ্যা করে অন্য এক ভাষায়, অন্য এক ধরনে। চিত্তপ্রসাদ ছবি এঁকে সেই ইতিহাসের কোথাও সহকারী, কোথাও স্বাধীন রচয়িতা। সেই ইতিহাস চিত্তপ্রসাদ যেভাবে দেখেছেন, অনুভবে, ব্যাখ্যায়, পার্টির রাজনীতিক ধারণায়, নিজের রাজনীতিকতায়, শিল্পীসত্তায়, তা-ই এঁকে রেখেছেন পত্রিকার পাতায়, যা এখন ইতিহাসের মহাফেজখানায়।

এ-ও এক ধরনের চিত্রপ্রদর্শনী। বিষয় যে-ভাবে আছে সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে বিষয়কে দেখাতে চাওয়া, সে-ভাবে আঁকা। বাস্তবে যে-ভাবে এল, আছে, আসছে, আসবে, শুধু সে-ভাবেই নয়, বাস্তব যেমন হওয়াতে চায় শিল্পী সেই ভাবে।

₹ 640.00Songbad-Chitrokor Chittaprosad

সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই বইটা চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে, চিত্তপ্রসাদের আঁকা বিশেষ ধরনের ছবি নিয়ে। ১৯৪০-এর দশক। চিত্তপ্রসাদ তখন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য। পার্টি-কর্মী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা প্রথমে পিপল’স ওয়র, পরে নাম বদলিয়ে পিপল’স এজ-এ ছবি আঁকছেন। প্রতিবেদন লিখছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য চিত্তপ্রসাদ পার্টির কাগজের চিত্রকর, প্রতিবেদক-চিত্রকর। এই বইটা সেই সংবাদ-চিত্রকর চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে।

চিত্তপ্রসাদ ছবিকে, চিত্রশিল্পকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকতা, রাজনীতিক আন্দোলন, রাজনীতিক প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদের ছবি রাজনৈতিক। এবং এই প্রত্যেকটি ছবি ও লেখার একটা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে। তার যতটা সম্ভব, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবিগুলির কয়েকটি নানা বইতে রয়েছে। বেশির ভাগই নেই। সেদিক থেকে ভাবলে বেশির ভাগ পাঠক এই সব ছবি এই প্রথম দেখবেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে ছাপা লেখাগুলি তো কমিউনিস্ট ভাবনার ইতিহাস— কখন, কোন্ সময়ে, কী বিষয়ে, কেন, কমিউনিস্ট পার্টি এমন ভেবেছে, লিখেছে, জানিয়েছে। লেখার পাশে ছবিও ইতিহাস আঁকে। ইতিহাস ব্যাখ্যা করে অন্য এক ভাষায়, অন্য এক ধরনে। চিত্তপ্রসাদ ছবি এঁকে সেই ইতিহাসের কোথাও সহকারী, কোথাও স্বাধীন রচয়িতা। সেই ইতিহাস চিত্তপ্রসাদ যেভাবে দেখেছেন, অনুভবে, ব্যাখ্যায়, পার্টির রাজনীতিক ধারণায়, নিজের রাজনীতিকতায়, শিল্পীসত্তায়, তা-ই এঁকে রেখেছেন পত্রিকার পাতায়, যা এখন ইতিহাসের মহাফেজখানায়।

এ-ও এক ধরনের চিত্রপ্রদর্শনী। বিষয় যে-ভাবে আছে সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে বিষয়কে দেখাতে চাওয়া, সে-ভাবে আঁকা। বাস্তবে যে-ভাবে এল, আছে, আসছে, আসবে, শুধু সে-ভাবেই নয়, বাস্তব যেমন হওয়াতে চায় শিল্পী সেই ভাবে।

₹ 640.00

-

-

-

শুভেন্দু দাশগুপ্ত গ্রন্থিত

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কার্টুনে হিন্দুত্ববাদহিন্দুত্ববাদের সামাজিক কাঠামোয় নানান ধর্মীয় অনুশাসন, নানা বিধান, আচার-আচরণ, নিষেধের বেড়াজাল। হিন্দত্ববাদের রাজনৈতিক কাঠামোয় দেশপ্রেম, যা আসলে প্রশ্নহীন আনুগত্যের রকমফের। আমাদের দেশে এখন সেই হিন্দুত্ববাদীদের দাপট। তারাই এখন কেন্দ্রীয় শাসনে, ক্ষমতায়। সেই সূত্রেই আসছে নানান ফতোয়া, আনুগত্য প্রকাশের চাপ। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে। নানা রূপে, নানা ধরনে। একটা ধরন হল কার্টুন। আর সেখানেই পাওয়া গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর আঁকা কার্টুনের বিষয়ে আর এখনকার বিষয়ে দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য মিল। একশো বছর আগেও যা সত্যি ছিল, দেখা যাচ্ছে এখনও তার কোন বদল ঘটেনি। দু-ভাগে সাজানো এই বইয়ে সংকলিত কার্টুনে পাঠকের তা খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না কোন।

নতুন মুদ্রণে ৮টি কালার প্লেট যুক্ত হল। বইপত্তর-এর বই।

₹ 150.00Gaganendranath Thakur-er Cartoone Hindutwobad

শুভেন্দু দাশগুপ্ত গ্রন্থিত

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কার্টুনে হিন্দুত্ববাদহিন্দুত্ববাদের সামাজিক কাঠামোয় নানান ধর্মীয় অনুশাসন, নানা বিধান, আচার-আচরণ, নিষেধের বেড়াজাল। হিন্দত্ববাদের রাজনৈতিক কাঠামোয় দেশপ্রেম, যা আসলে প্রশ্নহীন আনুগত্যের রকমফের। আমাদের দেশে এখন সেই হিন্দুত্ববাদীদের দাপট। তারাই এখন কেন্দ্রীয় শাসনে, ক্ষমতায়। সেই সূত্রেই আসছে নানান ফতোয়া, আনুগত্য প্রকাশের চাপ। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে। নানা রূপে, নানা ধরনে। একটা ধরন হল কার্টুন। আর সেখানেই পাওয়া গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর আঁকা কার্টুনের বিষয়ে আর এখনকার বিষয়ে দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য মিল। একশো বছর আগেও যা সত্যি ছিল, দেখা যাচ্ছে এখনও তার কোন বদল ঘটেনি। দু-ভাগে সাজানো এই বইয়ে সংকলিত কার্টুনে পাঠকের তা খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না কোন।

নতুন মুদ্রণে ৮টি কালার প্লেট যুক্ত হল। বইপত্তর-এর বই।

₹ 150.00 -

মীরা মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকর্মার সন্ধানেশিল্পকর্ম আর কারুকর্মের মধ্যে তৈরি-করা কোন রকম বিভেদ মানতেন না তিনি, এই বইয়ের লেখক, এ দেশের অন্যতম প্রধান ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়। সে কারণেই এক দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে তিনি গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বিশ্বকর্মার সন্ধানে। বিশ্বকর্মা, যিনি বিশ্বের সকল কর্মের দেবতা। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ‘আমার বিষয়বস্তুকে কোন ইতিহাসে পাইনি, যা পেয়েছি তা অস্পষ্ট এবং অলীক হিসেবে পুরাণ, মহাভারতে বিরাজ করেছে। যখন মুখে-মুখে ঘুরে-ঘুরে বিশ্বকর্মাদের কাছ থেকে কিছু-কিছু জেনেছি, তখন বুঝতে পেরেছি অতি গভীর তার মূল, প্রায় আমাদের জানিত সভ্যতার শুরু থেকেই এর সূচনা।’ এই বইয়ে তাই বাস্তবের সঙ্গে কল্পকাহিনী, ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণ, সমকালের সঙ্গে লোককথা এমন ভাবে মিশে আছে যে ভ্রম হয় কোনটা প্রকৃত বাস্তব, আর কোনটাই বা আসল ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে মীরা মুখোপাধ্যায়ের জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসা ও গবেষণার ফসল এ বই।

প্রথম বইপত্তর সংস্করণ, ১২৮ পৃষ্ঠা

₹ 250.00Biswakarmar Sandhane

মীরা মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকর্মার সন্ধানেশিল্পকর্ম আর কারুকর্মের মধ্যে তৈরি-করা কোন রকম বিভেদ মানতেন না তিনি, এই বইয়ের লেখক, এ দেশের অন্যতম প্রধান ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়। সে কারণেই এক দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে তিনি গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বিশ্বকর্মার সন্ধানে। বিশ্বকর্মা, যিনি বিশ্বের সকল কর্মের দেবতা। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ‘আমার বিষয়বস্তুকে কোন ইতিহাসে পাইনি, যা পেয়েছি তা অস্পষ্ট এবং অলীক হিসেবে পুরাণ, মহাভারতে বিরাজ করেছে। যখন মুখে-মুখে ঘুরে-ঘুরে বিশ্বকর্মাদের কাছ থেকে কিছু-কিছু জেনেছি, তখন বুঝতে পেরেছি অতি গভীর তার মূল, প্রায় আমাদের জানিত সভ্যতার শুরু থেকেই এর সূচনা।’ এই বইয়ে তাই বাস্তবের সঙ্গে কল্পকাহিনী, ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণ, সমকালের সঙ্গে লোককথা এমন ভাবে মিশে আছে যে ভ্রম হয় কোনটা প্রকৃত বাস্তব, আর কোনটাই বা আসল ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে মীরা মুখোপাধ্যায়ের জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসা ও গবেষণার ফসল এ বই।

প্রথম বইপত্তর সংস্করণ, ১২৮ পৃষ্ঠা

₹ 250.00

-

-

-

বাংলা কার্টুনে ভোট

গ্রন্থনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

ভোট গম্ভীর ব্যাপার। ভোট মজার ব্যাপার। ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার। বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ। কথায়, প্রতি দিনের প্রতি জনের কথায়। আঁকায়, ব্যঙ্গচিত্রীদের আঁকায়।

সেই কবে থেকে ভোট নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র। যবে থেকে ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হওয়া বাংলা পত্রিকায়। ১৮৭৪ সাল থেকে। প্রথম ‘বসন্তক’ পত্রিকায়।

ভোট নিয়ে, ভোটের বিষয় নিয়ে সাধারণজনের হাসি ঠাট্টা মশকরা তামাশা বিদ্রূপ ব্যঙ্গচিত্রীর আঁকায়, কথায় চলে আসে। হালকা চালে। সমালোচনায়। যেমন হয় কার্টুনে। বাইরে থেকে দেখে নিলে, পড়ে ফেললে একরকম। ভিতরে ঢুকলে, বুঝে নিলে অন্যরকম। ব্যঙ্গচিত্রী সমালোচক।

প্রথম পর্বের সাজিয়ে নেওয়া কার্টুন ছাপানোর সময় ধরে।

দ্বিতীয় পর্বে দেওয়া গেল বাংলাদেশের শিল্পী রফিকুন নবী-র ভোট নিয়ে আঁকা কিছু কার্টুন।

রফিকুন নবী-র একটি জনপ্রিয় কার্টুন-চরিত্র ‘টোকাই’। টোকাইকে নিয়ে আমরা আগেই একটি বই বানিয়েছি। তাঁর আঁকা আর-একটি কার্টুন-চরিত্র ‘ভোটারালী’। টোকাইয়ের মতো ভোটারালীও না-মানুষদের সঙ্গে কথা-বলাবলি করে। সে কখনও গাঁয়ে, কখনও শহরে। কখনও সে প্রশ্ন করে, কখনও উত্তর দেয়। সে-সব প্রশ্ন আমাদেরই, উত্তরও আমাদেরই। সাধারণ মানুষদের।

এ বাংলায় ভোটারালী-কে আনা গেল এবার।

₹ 180.00Bangla Cartoon-e Vote

বাংলা কার্টুনে ভোট

গ্রন্থনা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

ভোট গম্ভীর ব্যাপার। ভোট মজার ব্যাপার। ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার। বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ। কথায়, প্রতি দিনের প্রতি জনের কথায়। আঁকায়, ব্যঙ্গচিত্রীদের আঁকায়।

সেই কবে থেকে ভোট নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র। যবে থেকে ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হওয়া বাংলা পত্রিকায়। ১৮৭৪ সাল থেকে। প্রথম ‘বসন্তক’ পত্রিকায়।

ভোট নিয়ে, ভোটের বিষয় নিয়ে সাধারণজনের হাসি ঠাট্টা মশকরা তামাশা বিদ্রূপ ব্যঙ্গচিত্রীর আঁকায়, কথায় চলে আসে। হালকা চালে। সমালোচনায়। যেমন হয় কার্টুনে। বাইরে থেকে দেখে নিলে, পড়ে ফেললে একরকম। ভিতরে ঢুকলে, বুঝে নিলে অন্যরকম। ব্যঙ্গচিত্রী সমালোচক।

প্রথম পর্বের সাজিয়ে নেওয়া কার্টুন ছাপানোর সময় ধরে।

দ্বিতীয় পর্বে দেওয়া গেল বাংলাদেশের শিল্পী রফিকুন নবী-র ভোট নিয়ে আঁকা কিছু কার্টুন।

রফিকুন নবী-র একটি জনপ্রিয় কার্টুন-চরিত্র ‘টোকাই’। টোকাইকে নিয়ে আমরা আগেই একটি বই বানিয়েছি। তাঁর আঁকা আর-একটি কার্টুন-চরিত্র ‘ভোটারালী’। টোকাইয়ের মতো ভোটারালীও না-মানুষদের সঙ্গে কথা-বলাবলি করে। সে কখনও গাঁয়ে, কখনও শহরে। কখনও সে প্রশ্ন করে, কখনও উত্তর দেয়। সে-সব প্রশ্ন আমাদেরই, উত্তরও আমাদেরই। সাধারণ মানুষদের।

এ বাংলায় ভোটারালী-কে আনা গেল এবার।

₹ 180.00 -

আপনাকে বলছি স্যার

বারবিয়ানা স্কুল থেকেভূমিকা ও ভাষান্তর : সলিল বিশ্বাস

ইতালির টাসকানি প্রদেশে মুজেল্লো অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় গোটা-কুড়ি খামার নিয়ে গঠিত একটি জনবসতি— বারবিয়ানা। জায়গাটা রুক্ষ অথচ সুন্দর। ছোট্ট একটি গির্জা আছে এখানে। ১৯৫৪ সালে পাদ্রি দন লোরেনজো মিলানি আসেন গির্জাটির ভারপ্রাপ্ত হয়ে। বারবিয়ানাতে এসে লোরেনজো মিলানি দেখলেন এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জগৎ বলতে প্রায় কিছুই নেই। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই হয় পরীক্ষায় ফেল করে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, অথবা যেভাবে স্কুলে শিক্ষাদান করা হয় সে বিষয়ে তাদের তিক্ততার শেষ নেই। মিলানি জড়ো করলেন দশটি ছেলেকে— এগারো থেকে তেরো বছর তাদের বয়স। তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যাবলি নিয়ে অনুশীলন আর সে-সব সমস্যার ভিতরে ঢোকার চেষ্টায় কাটত অনেকটা সময়। এই কাজের মধ্য দিয়ে এক বছর সময় ধরে বিশেষ একটা পরিকল্পনার রূপায়ণ হিসাবে এই স্কুলের আট জন ছাত্র ‘আপনাকে বলছি স্যার’ (Letter to a Teacher) বইটি লিখেছিল।

দরিদ্র, গ্রাম্য স্কুলের ছেলেদের লেখা এই বই ‘আপনাকে বলছি স্যার’ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রায় সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিত্ততোষণ আর মধ্যবিত্ত মানসিকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর এই বইয়ের সরাসরি আক্রমণই দেশে-দেশে এই বইয়ের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। এই বইয়ের ‘আমি’ আটজন তরুণ লেখকের সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব, আর ‘আপনি’ হলেন তাদের পরিচিত সকল শিক্ষক।

₹ 260.00Apnake Bolchi Sir

আপনাকে বলছি স্যার

বারবিয়ানা স্কুল থেকেভূমিকা ও ভাষান্তর : সলিল বিশ্বাস

ইতালির টাসকানি প্রদেশে মুজেল্লো অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় গোটা-কুড়ি খামার নিয়ে গঠিত একটি জনবসতি— বারবিয়ানা। জায়গাটা রুক্ষ অথচ সুন্দর। ছোট্ট একটি গির্জা আছে এখানে। ১৯৫৪ সালে পাদ্রি দন লোরেনজো মিলানি আসেন গির্জাটির ভারপ্রাপ্ত হয়ে। বারবিয়ানাতে এসে লোরেনজো মিলানি দেখলেন এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জগৎ বলতে প্রায় কিছুই নেই। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই হয় পরীক্ষায় ফেল করে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, অথবা যেভাবে স্কুলে শিক্ষাদান করা হয় সে বিষয়ে তাদের তিক্ততার শেষ নেই। মিলানি জড়ো করলেন দশটি ছেলেকে— এগারো থেকে তেরো বছর তাদের বয়স। তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যাবলি নিয়ে অনুশীলন আর সে-সব সমস্যার ভিতরে ঢোকার চেষ্টায় কাটত অনেকটা সময়। এই কাজের মধ্য দিয়ে এক বছর সময় ধরে বিশেষ একটা পরিকল্পনার রূপায়ণ হিসাবে এই স্কুলের আট জন ছাত্র ‘আপনাকে বলছি স্যার’ (Letter to a Teacher) বইটি লিখেছিল।

দরিদ্র, গ্রাম্য স্কুলের ছেলেদের লেখা এই বই ‘আপনাকে বলছি স্যার’ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রায় সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিত্ততোষণ আর মধ্যবিত্ত মানসিকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর এই বইয়ের সরাসরি আক্রমণই দেশে-দেশে এই বইয়ের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। এই বইয়ের ‘আমি’ আটজন তরুণ লেখকের সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব, আর ‘আপনি’ হলেন তাদের পরিচিত সকল শিক্ষক।

Brand: Boipattor Categories: Books, বিকল্প শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি₹ 260.00

-

-

-

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফ্যাসিজমসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই বই বাংলা ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম ফ্যাসিবিরোধী বই। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হলেও এর প্রস্তুতি চলেছিল ইতালিতে সৌম্যেন্দ্রনাথের বসবাসকালে। সোভিয়েত রাশিয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের মূল কেন্দ্র ছিল জার্মানি। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ইতালির আল্পস ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্যানাটরিয়ামে চিকিৎসার জন্য আসেন ১৯৩১ সালের শেষার্ধে। ইতালিতে তখন ঘোর ফ্যাসিস্ট যুগ। ফ্যাসিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে তার ফাঁকির দিকটা বুঝে নিতে তাঁর দেরি হয়নি।

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নিটোল যুক্তিতে ফ্যাসিস্ট তত্ত্বকে খণ্ডন করার সূত্রে এ বই আজ ঐতিহাসিক দলিল।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এ বইয়ের পুনঃপ্রকাশ ও পুনঃপাঠ বারে-বারেই জরুরি হয়ে পড়ে।

₹ 220.00Fascism

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফ্যাসিজমসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই বই বাংলা ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম ফ্যাসিবিরোধী বই। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হলেও এর প্রস্তুতি চলেছিল ইতালিতে সৌম্যেন্দ্রনাথের বসবাসকালে। সোভিয়েত রাশিয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের মূল কেন্দ্র ছিল জার্মানি। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ইতালির আল্পস ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্যানাটরিয়ামে চিকিৎসার জন্য আসেন ১৯৩১ সালের শেষার্ধে। ইতালিতে তখন ঘোর ফ্যাসিস্ট যুগ। ফ্যাসিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে তার ফাঁকির দিকটা বুঝে নিতে তাঁর দেরি হয়নি।

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নিটোল যুক্তিতে ফ্যাসিস্ট তত্ত্বকে খণ্ডন করার সূত্রে এ বই আজ ঐতিহাসিক দলিল।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এ বইয়ের পুনঃপ্রকাশ ও পুনঃপাঠ বারে-বারেই জরুরি হয়ে পড়ে।

₹ 220.00 -

ভিনসেন্ট ভান গখ

এ ভাবেই চলে যেতে চাই : শেষ সাত মাসের চিঠি

১ জানুয়ারি-২৩ জুলাই ১৮৯০১৮৯০ সালের ২৯ জুলাই মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ভিনসেন্ট ভান গখ মারা যান। উনিশ শতকের আরও অনেক শিল্পীর মতো তাঁর জীবনও শেষ হয়েছিল অসহনীয় দারিদ্র্য আর অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রায় অসম সংগ্রাম করে। মারা যাওয়ার সময়ে নিতান্ত আত্মপরিজন আর পরিচিতরা ছাড়া কেউ তাঁর নাম জানতেন না। পরবর্তী একশো বছরে অবশ্য তাঁর নাম একেবারেই শোনেননি, পুঁথিশিক্ষিত এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তাঁর বিখ্যাত সব ছবি গত একশো বছরে কোটি-কোটি বইয়ের লক্ষ-লক্ষ কপিতে ছাপা হয়েছে, আর তাঁর ছবির অনুপুঙ্খ নিয়ে লেখা হয়েছে অন্তত কয়েক কোটি প্রবন্ধ। অন্য দিকে, তাঁর জীবন নিয়েও রচিত হয়েছে জনপ্রিয় উপন্যাস, হয়েছে ফিচার ফিল্ম। আবার, তাঁর জীবন ও ছবি পরবর্তী কালে নানা মাধ্যমের নানান শিল্পীকে বিভিন্ন সময়ে এতটাই অভিভূত ও প্রাণিত করেছে যে সেই সূত্রেও রচিত হয়েছে অনেক গান, কবিতা, ছবি, গদ্য বা তথ্যচিত্র।

এ সবই তাঁকে বোঝার পক্ষে নিশ্চয়ই অপরিহার্য, কিন্তু একমাত্র ছবির প্রতিলিপি ছাড়া এর কোথাও স্বয়ং ভিনসেন্ট নেই। তিনি আছেন, এবং খুব তীব্র ভাবে আছেন একমাত্র তাঁর লেখা অজস্র চিঠিতে। দিনতারিখ মিলিয়ে বস্তুত সেখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে তাঁর জীবন ও কাজের সমূহ সংকেত, প্রকৃত আর প্রাকৃত যাবতীয় বিবরণ। বস্তুত এই হল সেই মৌলিক উৎস, ভিনসেন্টকে জানতে-বুঝতে যেখানে ফিরে-ফিরে যেতে হয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক থেকে সিরিয়াস প্রাবন্ধিক, সকলকেই।

এ বইয়ে আমরা সেই উৎসে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি। ১৮৯০-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত তাঁর লেখা মোট সাঁইত্রিশটি চিঠি এ বইয়ে আছে। মাঝে মাস-দেড়েকের ফাঁকও আছে, যখন তিনি ঠিক লেখার অবস্থায় ছিলেন না। এর অধিকাংশই তাঁর সহোদর ভাই থিওডোর ভান গখ-কে লেখা। কয়েকটি আছে মা আর বোনকে লেখা। জন রাসেল, আলব্যের অ্যরিয়ের ও পল গঁগ্যা-কে লেখা চিঠি আছে একটি করে। আর আছে ঐ শেষের সাত মাসে তাঁর আঁকা ছবির শাদা-কালো আর রঙিন অনেক প্রতিলিপি।

₹ 325.00E Bhabei Chole Jete Chai

ভিনসেন্ট ভান গখ

এ ভাবেই চলে যেতে চাই : শেষ সাত মাসের চিঠি

১ জানুয়ারি-২৩ জুলাই ১৮৯০১৮৯০ সালের ২৯ জুলাই মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ভিনসেন্ট ভান গখ মারা যান। উনিশ শতকের আরও অনেক শিল্পীর মতো তাঁর জীবনও শেষ হয়েছিল অসহনীয় দারিদ্র্য আর অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রায় অসম সংগ্রাম করে। মারা যাওয়ার সময়ে নিতান্ত আত্মপরিজন আর পরিচিতরা ছাড়া কেউ তাঁর নাম জানতেন না। পরবর্তী একশো বছরে অবশ্য তাঁর নাম একেবারেই শোনেননি, পুঁথিশিক্ষিত এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তাঁর বিখ্যাত সব ছবি গত একশো বছরে কোটি-কোটি বইয়ের লক্ষ-লক্ষ কপিতে ছাপা হয়েছে, আর তাঁর ছবির অনুপুঙ্খ নিয়ে লেখা হয়েছে অন্তত কয়েক কোটি প্রবন্ধ। অন্য দিকে, তাঁর জীবন নিয়েও রচিত হয়েছে জনপ্রিয় উপন্যাস, হয়েছে ফিচার ফিল্ম। আবার, তাঁর জীবন ও ছবি পরবর্তী কালে নানা মাধ্যমের নানান শিল্পীকে বিভিন্ন সময়ে এতটাই অভিভূত ও প্রাণিত করেছে যে সেই সূত্রেও রচিত হয়েছে অনেক গান, কবিতা, ছবি, গদ্য বা তথ্যচিত্র।

এ সবই তাঁকে বোঝার পক্ষে নিশ্চয়ই অপরিহার্য, কিন্তু একমাত্র ছবির প্রতিলিপি ছাড়া এর কোথাও স্বয়ং ভিনসেন্ট নেই। তিনি আছেন, এবং খুব তীব্র ভাবে আছেন একমাত্র তাঁর লেখা অজস্র চিঠিতে। দিনতারিখ মিলিয়ে বস্তুত সেখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে তাঁর জীবন ও কাজের সমূহ সংকেত, প্রকৃত আর প্রাকৃত যাবতীয় বিবরণ। বস্তুত এই হল সেই মৌলিক উৎস, ভিনসেন্টকে জানতে-বুঝতে যেখানে ফিরে-ফিরে যেতে হয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক থেকে সিরিয়াস প্রাবন্ধিক, সকলকেই।

এ বইয়ে আমরা সেই উৎসে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি। ১৮৯০-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত তাঁর লেখা মোট সাঁইত্রিশটি চিঠি এ বইয়ে আছে। মাঝে মাস-দেড়েকের ফাঁকও আছে, যখন তিনি ঠিক লেখার অবস্থায় ছিলেন না। এর অধিকাংশই তাঁর সহোদর ভাই থিওডোর ভান গখ-কে লেখা। কয়েকটি আছে মা আর বোনকে লেখা। জন রাসেল, আলব্যের অ্যরিয়ের ও পল গঁগ্যা-কে লেখা চিঠি আছে একটি করে। আর আছে ঐ শেষের সাত মাসে তাঁর আঁকা ছবির শাদা-কালো আর রঙিন অনেক প্রতিলিপি।

₹ 325.00

-

-

-

জাঁ-পল সার্ত্র

লেখকের অস্তি নাস্তি অবস্থিতিজাঁ-পল সার্ত্র-এর (১৯০৫-১৯৮০) ষাট এবং সত্তর বছরে নেওয়া দুটি সাক্ষাৎকার নিয়ে এই বই।

প্রথম সাক্ষাৎকারটি যখন দিচ্ছেন, তার কিছু পরেই সাহিত্যে নোবেল নিতে অস্বীকার করছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি শেষ হচ্ছে এই প্রত্যাখ্যান নিয়ে তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য দিয়ে, ‘কোন আকাদেমি বা কোন পুরস্কারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।… আমার বই যদি লোকে পড়ে, তবে সে-ই হতে পারে আমার সেরা সম্মান।’

দশ বছর পরে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে আর দেখতে পান না মোটেই, ভাবছেন কী ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু একই সঙ্গে জানাচ্ছেন, ‘আমার মন দশ বছর আগের মতোই এখনও সমান ধারালো— ধার বাড়েনি হয়তো, কিন্তু কমেও যায়নি।’

বিশ শতকের অদম্য এই মেধাজীবীর বহু বিষয়ে ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে খানিক স্পর্শ করা যাবে এই বইয়ে।

₹ 160.00Lekhoker Osti Nasti Obosthiti

জাঁ-পল সার্ত্র

লেখকের অস্তি নাস্তি অবস্থিতিজাঁ-পল সার্ত্র-এর (১৯০৫-১৯৮০) ষাট এবং সত্তর বছরে নেওয়া দুটি সাক্ষাৎকার নিয়ে এই বই।

প্রথম সাক্ষাৎকারটি যখন দিচ্ছেন, তার কিছু পরেই সাহিত্যে নোবেল নিতে অস্বীকার করছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি শেষ হচ্ছে এই প্রত্যাখ্যান নিয়ে তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য দিয়ে, ‘কোন আকাদেমি বা কোন পুরস্কারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।… আমার বই যদি লোকে পড়ে, তবে সে-ই হতে পারে আমার সেরা সম্মান।’

দশ বছর পরে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে আর দেখতে পান না মোটেই, ভাবছেন কী ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু একই সঙ্গে জানাচ্ছেন, ‘আমার মন দশ বছর আগের মতোই এখনও সমান ধারালো— ধার বাড়েনি হয়তো, কিন্তু কমেও যায়নি।’

বিশ শতকের অদম্য এই মেধাজীবীর বহু বিষয়ে ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে খানিক স্পর্শ করা যাবে এই বইয়ে।

Brand: Boipattor Categories: Books, সমাজ, সাক্ষাৎকার, সাহিত্য₹ 160.00 -

রামকিঙ্কর বেইজ

আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্রবিশ শতকের প্রথম ভাগে এদেশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল যাঁদের হাত ধরে, রামকিঙ্কর বেইজ তাঁদের অন্যতম। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য, উভয় মাধ্যমেই তাঁর কাজের পরিমাণ ও গুণমান বিস্ময়কর।

রামকিঙ্করকে বোঝার জন্য তাঁর কাজই যে বার-বার দেখতে হবে, বহু বার বহু সময় নিয়ে দেখতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে ভালো হয় যদি তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পচিন্তা সম্পর্কেও খানিক ধারণা থাকে।

এই বইয়ে সংকলিত তাঁর নিজের পাঁচটি রচনা, একটি বক্তৃতার বয়ান, কয়েকটি চিঠি, চারটি সাক্ষাৎকার, এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বয়ান ভেঙে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে তৈরি করা একটি রচনায় মনে হয় সে-ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য মিলবে।

₹ 250.00Ami Chakkhik, Rupokar Matro

রামকিঙ্কর বেইজ

আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্রবিশ শতকের প্রথম ভাগে এদেশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল যাঁদের হাত ধরে, রামকিঙ্কর বেইজ তাঁদের অন্যতম। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য, উভয় মাধ্যমেই তাঁর কাজের পরিমাণ ও গুণমান বিস্ময়কর।

রামকিঙ্করকে বোঝার জন্য তাঁর কাজই যে বার-বার দেখতে হবে, বহু বার বহু সময় নিয়ে দেখতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে ভালো হয় যদি তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পচিন্তা সম্পর্কেও খানিক ধারণা থাকে।

এই বইয়ে সংকলিত তাঁর নিজের পাঁচটি রচনা, একটি বক্তৃতার বয়ান, কয়েকটি চিঠি, চারটি সাক্ষাৎকার, এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বয়ান ভেঙে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে তৈরি করা একটি রচনায় মনে হয় সে-ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য মিলবে।

₹ 250.00

-

-

-

মীরা মুখোপাধ্যায়

বস্তারের দিনলিপিস্বনামখ্যাত শিল্পী-ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় এ-দেশের লোকশিল্পী-কারিগরদের কাছ থেকে সরাসরি হাতেকলমে কাজ শিখতে ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে প্রথম গিয়েছিলেন আজ থেকে অর্ধশতকেরও আগে। কাজ শেখার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যেমন তাঁদের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি প্রায় নৃতাত্ত্বিকের চোখ দিয়ে দেখেছেন, তেমনি তাঁদের ওপর নেমে-আসা রাষ্ট্রীয় আক্রমণের চেহারাও দেখেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, আজও তা অব্যাহত। বহু বছর পরে যখন আবার বস্তারে গেছেন, তখন এ-ও দেখেছেন যে এই ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে কী ভাবে তাঁদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

বস্তার নিয়ে তাঁর দুটি লেখা টীকাভাষ্য-সহ এই বইয়ে সংকলিত।

₹ 125.00Bastarer Dinolipi

মীরা মুখোপাধ্যায়

বস্তারের দিনলিপিস্বনামখ্যাত শিল্পী-ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় এ-দেশের লোকশিল্পী-কারিগরদের কাছ থেকে সরাসরি হাতেকলমে কাজ শিখতে ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে প্রথম গিয়েছিলেন আজ থেকে অর্ধশতকেরও আগে। কাজ শেখার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যেমন তাঁদের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি প্রায় নৃতাত্ত্বিকের চোখ দিয়ে দেখেছেন, তেমনি তাঁদের ওপর নেমে-আসা রাষ্ট্রীয় আক্রমণের চেহারাও দেখেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, আজও তা অব্যাহত। বহু বছর পরে যখন আবার বস্তারে গেছেন, তখন এ-ও দেখেছেন যে এই ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে কী ভাবে তাঁদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

বস্তার নিয়ে তাঁর দুটি লেখা টীকাভাষ্য-সহ এই বইয়ে সংকলিত।

₹ 125.00 -

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

পট ও পটুয়া-কথা এবং অন্যান্য কথামালা‘পট’ শব্দের উৎস, তার ইতিহাস; পটের প্রকরণ ও পরিবর্তনের ধারা; অনুরূপ শিল্পনমুনার সঙ্গে তার সাযুজ্য ও সম্পর্ক; পটচিত্রকর বা পটুয়াশিল্পীর পরিচয় এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় নিয়ে এই বইয়ের নাম-প্রবন্ধটির তুল্য সার্বিক আলোচনা বাংলাভাষায় আর নেই। সেই সঙ্গে এই বইয়ে বিশদে রয়েছে কালীঘাট পটের কথা, রয়েছে মৃৎশিল্পের খণ্ডচিত্র ও কুমারটুলির কথা। আছে লিপি ও লিখনশিল্প এবং দেহাঙ্গচিত্রণের কথা। প্রবীণ লেখক ও গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন।

পরিবর্ধিত ও সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ

₹ 160.00Pat O Patua-Katha

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

পট ও পটুয়া-কথা এবং অন্যান্য কথামালা‘পট’ শব্দের উৎস, তার ইতিহাস; পটের প্রকরণ ও পরিবর্তনের ধারা; অনুরূপ শিল্পনমুনার সঙ্গে তার সাযুজ্য ও সম্পর্ক; পটচিত্রকর বা পটুয়াশিল্পীর পরিচয় এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় নিয়ে এই বইয়ের নাম-প্রবন্ধটির তুল্য সার্বিক আলোচনা বাংলাভাষায় আর নেই। সেই সঙ্গে এই বইয়ে বিশদে রয়েছে কালীঘাট পটের কথা, রয়েছে মৃৎশিল্পের খণ্ডচিত্র ও কুমারটুলির কথা। আছে লিপি ও লিখনশিল্প এবং দেহাঙ্গচিত্রণের কথা। প্রবীণ লেখক ও গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন।

পরিবর্ধিত ও সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ

₹ 160.00

-

-

-

PAUL GAUGUIN

Noa Noa: The Tahiti JournalOne of the most prominent post-impressionist artists, Paul Gauguin left his family and country only to move to the country of the so-called ‘uncivilized’ Maoris for the sake of painting. There he stayed with the Maoris, noted every intrinsic details of their livelihood and collected their mythology and folklores. He detailed every aspects of them in this book, elaborated the picture of a great civilization. Added with these are reproductions of many of his black and white paintings drawn during his Tahiti days.

₹ 195.00Version : ebook - hardcopyNoa Noa: The Tahiti Journal

PAUL GAUGUIN

Noa Noa: The Tahiti JournalOne of the most prominent post-impressionist artists, Paul Gauguin left his family and country only to move to the country of the so-called ‘uncivilized’ Maoris for the sake of painting. There he stayed with the Maoris, noted every intrinsic details of their livelihood and collected their mythology and folklores. He detailed every aspects of them in this book, elaborated the picture of a great civilization. Added with these are reproductions of many of his black and white paintings drawn during his Tahiti days.

₹ 195.00 -

বিপুল চক্রবর্তী

জল পড়ি পাতা পড়িগায়ক হিসেবে বিপুল চক্রবর্তী সমধিক পরিচিত হলেও আসলে তিনি কবি। বস্তুত কবিতার হাত ধরেই তাঁর গানের জগতে প্রবেশ, এবং কবিতাকে তিনি ছেড়ে যাননি কখনও। আসলে তাঁর কবিতাই হয়ে ওঠে গান। কবির সাম্প্রতিকতম কবিতার বই।

₹ 70.00Jol Pori Pata Pori

বিপুল চক্রবর্তী

জল পড়ি পাতা পড়িগায়ক হিসেবে বিপুল চক্রবর্তী সমধিক পরিচিত হলেও আসলে তিনি কবি। বস্তুত কবিতার হাত ধরেই তাঁর গানের জগতে প্রবেশ, এবং কবিতাকে তিনি ছেড়ে যাননি কখনও। আসলে তাঁর কবিতাই হয়ে ওঠে গান। কবির সাম্প্রতিকতম কবিতার বই।

₹ 70.00

-

-

-

মানিক দাস

আশপাশের মানুষজন

অসমের প্রেক্ষাপটে বস্তুত এ এক প্রেমের আখ্যান। অসংখ্য দ্বন্দ্বতন্তুর অনিঃশেষ কাটাকুটিতে নির্মিত এই আখ্যান কার্যত অসমিয়া-বাঙালির সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জলছবি। মানুষজনের দ্বন্দ্ব, সামাজিক অস্থিরতা, সংশয়, উদভ্রান্তি ও স্বার্থপরতা এই যাপনকথায় প্রকট।

লেখক অসমবাসী। অসম ও বাংলায় সুপরিচিত। অসমিয়া ও বাংলা, দুই ভাষাতেই তিনি লেখেন। ফলে তাঁর বয়ানে এ আখ্যানের গুরুত্ব অন্যরকম হতে বাধ্য। এ বয়ানের পরতে-পরতে ক্রমোন্মোচিত অভিজ্ঞতার নির্যাসে রয়েছে সমাজ-বাস্তবতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। একটি প্রণয়োপাখ্যানকে কেন্দ্র করে এ হল আশপাশের মানুষজনের চলমান জীবনালেখ্য।

অসমে সাম্প্রতিক সমস্যার প্রেক্ষিত বুঝতে বাংলা সাহিত্যে এই নতুনতর সংযোজন অনেকটাই সাহায্য করবে।

₹ 495.00Ashpasher Manushjon

মানিক দাস

আশপাশের মানুষজন

অসমের প্রেক্ষাপটে বস্তুত এ এক প্রেমের আখ্যান। অসংখ্য দ্বন্দ্বতন্তুর অনিঃশেষ কাটাকুটিতে নির্মিত এই আখ্যান কার্যত অসমিয়া-বাঙালির সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জলছবি। মানুষজনের দ্বন্দ্ব, সামাজিক অস্থিরতা, সংশয়, উদভ্রান্তি ও স্বার্থপরতা এই যাপনকথায় প্রকট।

লেখক অসমবাসী। অসম ও বাংলায় সুপরিচিত। অসমিয়া ও বাংলা, দুই ভাষাতেই তিনি লেখেন। ফলে তাঁর বয়ানে এ আখ্যানের গুরুত্ব অন্যরকম হতে বাধ্য। এ বয়ানের পরতে-পরতে ক্রমোন্মোচিত অভিজ্ঞতার নির্যাসে রয়েছে সমাজ-বাস্তবতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। একটি প্রণয়োপাখ্যানকে কেন্দ্র করে এ হল আশপাশের মানুষজনের চলমান জীবনালেখ্য।

অসমে সাম্প্রতিক সমস্যার প্রেক্ষিত বুঝতে বাংলা সাহিত্যে এই নতুনতর সংযোজন অনেকটাই সাহায্য করবে।

₹ 495.00 -

অসীম রেজ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আধুনিকতাবর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিকতার জন্ম কবে, কোথায় ও কী ভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের তাৎপর্য, ফর্মের গতিময় বিন্যাস ও ছন্দোময়তা, আদিমতার রূপ, শৈশব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও স্বয়ংক্রিয় রচনাপদ্ধতি, এবং সংগীতময়তা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কথা। সর্বোপরি, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পী ও শিল্পশৈলীর দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবির মৌলিকতা কোথায় এবং শিল্পী ও সমালোচকদের চোখে তাঁর ছবির মূল্যায়ন কতটা যথাযথ— এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম সংস্করণ, সচিত্র ৮৪ পৃষ্ঠা

₹ 220.00Rabindranather Chobi O Adhunikota

অসীম রেজ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আধুনিকতাবর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আধুনিকতার জন্ম কবে, কোথায় ও কী ভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের তাৎপর্য, ফর্মের গতিময় বিন্যাস ও ছন্দোময়তা, আদিমতার রূপ, শৈশব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও স্বয়ংক্রিয় রচনাপদ্ধতি, এবং সংগীতময়তা ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কথা। সর্বোপরি, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পী ও শিল্পশৈলীর দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবির মৌলিকতা কোথায় এবং শিল্পী ও সমালোচকদের চোখে তাঁর ছবির মূল্যায়ন কতটা যথাযথ— এমন সব প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রথম সংস্করণ, সচিত্র ৮৪ পৃষ্ঠা

₹ 220.00

-

-

-

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

রাজনৈতিক আলোকচিত্র

গোবিন্দ বিদ্যার্থী সুনীল জানাএই বইটা দু-জন আলোক-চিত্রকর গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও সুনীল জানার আলোকচিত্র নিয়ে।

আলোকচিত্র নিজেই কথা বলে। যা দেখায়, তার থেকে একটু বেশি বলে। আলোকচিত্রের দর্শক, পাঠক আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে আলোকচিত্রের বিষয়ে, বিষয়ের ব্যাখ্যায়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, ইতিহাসে অংশগ্রহণ করে।

আলোকচিত্র এক অর্থে ইতিহাস। আলোকচিত্রে সমকালের ইতিহাস। আলোকচিত্রীর দেখা ও দেখানো ইতিহাস। ইতিহাস আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে স্মৃতি, সময়কাল, সাক্ষ্য।

মেনে নিতেই হবে আলোকচিত্রের পক্ষ আছে। পক্ষপাত আছে। এই বইটার ছবিও পক্ষপাতিত্বের ছবি। একটা শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ছবি। আলোকচিত্র নিছক নথি নয়, একটা অস্তিত্ব, একটা মূল্যায়ন এবং তা শ্রেণিপক্ষপাত-নির্ভর।

ইতিহাস পড়া ও ইতিহাস দেখার মধ্যে পার্থক্য— দেখানো-ইতিহাসকে ‘বেশি’ বাস্তব মনে হয়। ইতিহাসকে পালটে দেওয়া, মুছে দেবার কালে আলোকচিত্রের ভূমিকা আরও বেড়ে যায়। রাজনীতিক ইতিহাসের এক জরুরি তথ্যসূত্র রাজনীতিক আলোকচিত্র।

এই সংগ্রহটি একটি পরিবারের মাধ্যমে পাওয়া। গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও সুনীল জানা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকের সদস্য। পার্টিতে তাঁদের নিয়ে আসেন পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশি। সুনীল জানা পার্টিতে আসার আগেই আলোকচিত্রী। সুনীলের অনুপ্রেরণায় গোবিন্দর আলোকচিত্রে আগ্রহ। এঁরা দু-জনেই ছিলেন পার্টি কমিউনের বাসিন্দা। এঁদের দু-জনের সেই সময়কার কিছু আলোকচিত্র নিয়ে এই বই।

₹ 1,150.00Rajnoitik Alokchitro

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

রাজনৈতিক আলোকচিত্র

গোবিন্দ বিদ্যার্থী সুনীল জানাএই বইটা দু-জন আলোক-চিত্রকর গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও সুনীল জানার আলোকচিত্র নিয়ে।

আলোকচিত্র নিজেই কথা বলে। যা দেখায়, তার থেকে একটু বেশি বলে। আলোকচিত্রের দর্শক, পাঠক আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে আলোকচিত্রের বিষয়ে, বিষয়ের ব্যাখ্যায়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, ইতিহাসে অংশগ্রহণ করে।

আলোকচিত্র এক অর্থে ইতিহাস। আলোকচিত্রে সমকালের ইতিহাস। আলোকচিত্রীর দেখা ও দেখানো ইতিহাস। ইতিহাস আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে স্মৃতি, সময়কাল, সাক্ষ্য।

মেনে নিতেই হবে আলোকচিত্রের পক্ষ আছে। পক্ষপাত আছে। এই বইটার ছবিও পক্ষপাতিত্বের ছবি। একটা শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ছবি। আলোকচিত্র নিছক নথি নয়, একটা অস্তিত্ব, একটা মূল্যায়ন এবং তা শ্রেণিপক্ষপাত-নির্ভর।

ইতিহাস পড়া ও ইতিহাস দেখার মধ্যে পার্থক্য— দেখানো-ইতিহাসকে ‘বেশি’ বাস্তব মনে হয়। ইতিহাসকে পালটে দেওয়া, মুছে দেবার কালে আলোকচিত্রের ভূমিকা আরও বেড়ে যায়। রাজনীতিক ইতিহাসের এক জরুরি তথ্যসূত্র রাজনীতিক আলোকচিত্র।

এই সংগ্রহটি একটি পরিবারের মাধ্যমে পাওয়া। গোবিন্দ বিদ্যার্থী ও সুনীল জানা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকের সদস্য। পার্টিতে তাঁদের নিয়ে আসেন পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশি। সুনীল জানা পার্টিতে আসার আগেই আলোকচিত্রী। সুনীলের অনুপ্রেরণায় গোবিন্দর আলোকচিত্রে আগ্রহ। এঁরা দু-জনেই ছিলেন পার্টি কমিউনের বাসিন্দা। এঁদের দু-জনের সেই সময়কার কিছু আলোকচিত্র নিয়ে এই বই।

₹ 1,150.00 -

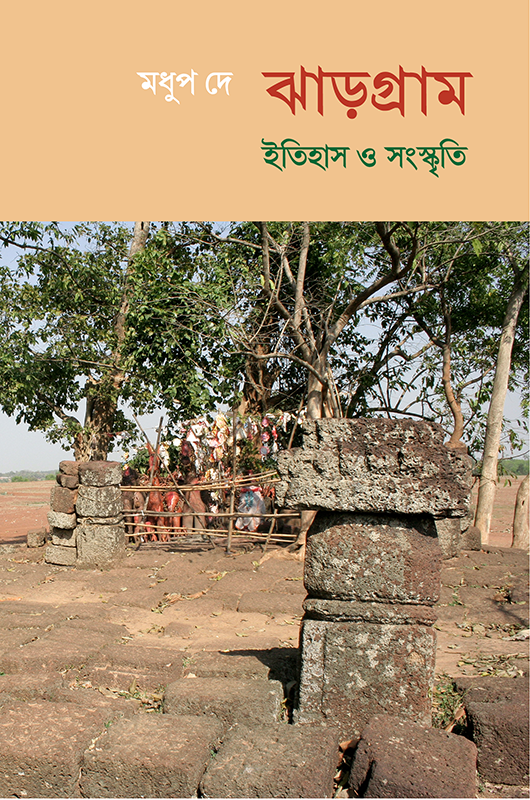

মধুপ দে

ঝাড়গ্রাম : ইতিহাস ও সংস্কৃতিঝারিখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ঝাড়গ্রাম বা জঙ্গলমহল হল আদি নিষাদজনের বাসস্থান। বঙ্গ-সংস্কৃতির উৎসসন্ধানে লেখক এই ভূখণ্ড সম্পর্কে সংগৃহীত সমূহ তথ্য একত্র করে ও কালানুক্রমে তা বিন্যস্ত করে গড়ে তুলেছেন এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক রূপরেখা। প্রাচীন যুগ থেকে মুঘল ও ব্রিটিশ যুগ পার হয়ে আধুনিক কাল পযন্ত প্রসারিত হয়েছে তাঁর পরিক্রমা।

ইতিহাসের সূত্র ধরেই এসেছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজবংশের কথাও, তাঁদের নানান কীর্তি ও কাহিনী সবিস্তারে লিখেছেন তিনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে এ অঞ্চলের জনবিন্যাস থেকে, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, পরব-পার্বণ, উৎসব, মেলা, লোকশিল্প ও সংস্কৃতির কথা।

সব মিলিয়ে, এ অঞ্চলের সার্বিক ইতিহাসের খোঁজে এই বইয়ের খোঁজ করতে হবে বার-বার।

নতুন এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে একগুচ্ছ রঙিন ছবি।

পরিমার্জিত ৪র্থ সংস্করণ

পেপারব্যাক, ৩১২ + রঙিন ১৬ পৃষ্ঠা₹ 540.00Version : ebook - hardcopyJhargram: Itihas O Sanskriti

মধুপ দে

ঝাড়গ্রাম : ইতিহাস ও সংস্কৃতিঝারিখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ঝাড়গ্রাম বা জঙ্গলমহল হল আদি নিষাদজনের বাসস্থান। বঙ্গ-সংস্কৃতির উৎসসন্ধানে লেখক এই ভূখণ্ড সম্পর্কে সংগৃহীত সমূহ তথ্য একত্র করে ও কালানুক্রমে তা বিন্যস্ত করে গড়ে তুলেছেন এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক রূপরেখা। প্রাচীন যুগ থেকে মুঘল ও ব্রিটিশ যুগ পার হয়ে আধুনিক কাল পযন্ত প্রসারিত হয়েছে তাঁর পরিক্রমা।

ইতিহাসের সূত্র ধরেই এসেছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজবংশের কথাও, তাঁদের নানান কীর্তি ও কাহিনী সবিস্তারে লিখেছেন তিনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে এ অঞ্চলের জনবিন্যাস থেকে, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, পরব-পার্বণ, উৎসব, মেলা, লোকশিল্প ও সংস্কৃতির কথা।

সব মিলিয়ে, এ অঞ্চলের সার্বিক ইতিহাসের খোঁজে এই বইয়ের খোঁজ করতে হবে বার-বার।

নতুন এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে একগুচ্ছ রঙিন ছবি।

পরিমার্জিত ৪র্থ সংস্করণ

পেপারব্যাক, ৩১২ + রঙিন ১৬ পৃষ্ঠা₹ 540.00

-

-

-

জন লেনন

গান ছাড়া জানি না কিছুইদুনিয়া-কাঁপানো গানের দল বিটল্স-এর অন্যতম সদস্য জন লেনন এখন প্রায় এক কিংবদন্তির চরিত্র। তাঁর গান, তাঁর জীবনযাপন, এমনকী তাঁর অকালমৃত্যু– সবই তার অন্তর্গত। লেনন-এর দীর্ঘ তিনটি সাক্ষাৎকার, নির্বাচিত গানের কথা ও বিস্তারিত জীবনপঞ্জি নিয়ে এই বই।

₹ 75.00Gaan Chara Jani Na Kichui

জন লেনন

গান ছাড়া জানি না কিছুইদুনিয়া-কাঁপানো গানের দল বিটল্স-এর অন্যতম সদস্য জন লেনন এখন প্রায় এক কিংবদন্তির চরিত্র। তাঁর গান, তাঁর জীবনযাপন, এমনকী তাঁর অকালমৃত্যু– সবই তার অন্তর্গত। লেনন-এর দীর্ঘ তিনটি সাক্ষাৎকার, নির্বাচিত গানের কথা ও বিস্তারিত জীবনপঞ্জি নিয়ে এই বই।

₹ 75.00 -

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

বঙ্গে দুর্গোৎসব১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই পুস্তকের নিবেদন অংশে গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছিলেন, “বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া দুর্গাপূজা–রহস্য ও বাঙ্গালীর পুরাতন অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইলেও স্বকীয় পরিশ্রম… সফল মনে করিব।”

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ময়মনসিংহে। অধ্যাপনা করেছেন রাজশাহীর রানি হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এই পুস্তকে তিনি মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত, কাত্যায়নী নাম-নিরুক্তি, মহিষাসুরের স্বপ্নবৃত্তান্ত, ব্রহ্মশাপবৃত্তান্ত, দেবীর বর্ণ, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে দুর্গাপূজা, বিসর্জ্জন, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণ, দুর্গোৎসবের কাল, নবদুর্গা, পদ্ধতিবিবরণ, দুর্গারহস্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : কৌলীন্যমার্গ রহস্য, সরস্বতী তন্ত্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়। সম্পাদনা করেছেন : পুরুষোত্তম ভাষাবৃত্তি, তারাতন্ত্র, কুলচূড়ামণিতন্ত্র ইত্যাদি। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নানা প্রবন্ধ।

প্রথম বইপত্তর সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা

₹ 100.00Bonge Durgotsob

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

বঙ্গে দুর্গোৎসব১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই পুস্তকের নিবেদন অংশে গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছিলেন, “বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া দুর্গাপূজা–রহস্য ও বাঙ্গালীর পুরাতন অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইলেও স্বকীয় পরিশ্রম… সফল মনে করিব।”

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ময়মনসিংহে। অধ্যাপনা করেছেন রাজশাহীর রানি হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এই পুস্তকে তিনি মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত, কাত্যায়নী নাম-নিরুক্তি, মহিষাসুরের স্বপ্নবৃত্তান্ত, ব্রহ্মশাপবৃত্তান্ত, দেবীর বর্ণ, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে দুর্গাপূজা, বিসর্জ্জন, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণ, দুর্গোৎসবের কাল, নবদুর্গা, পদ্ধতিবিবরণ, দুর্গারহস্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : কৌলীন্যমার্গ রহস্য, সরস্বতী তন্ত্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়। সম্পাদনা করেছেন : পুরুষোত্তম ভাষাবৃত্তি, তারাতন্ত্র, কুলচূড়ামণিতন্ত্র ইত্যাদি। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নানা প্রবন্ধ।

প্রথম বইপত্তর সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা

₹ 100.00

-

-

-

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

তখন যেমন এখন তেমন : বাংলা কার্টুনে সময়ের ছবিএদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক দুরবস্থা পঞ্চাশ-একশো বছর আগে যেমন ছিল, এখনও মনে হয় রয়ে গেছে তেমনই, পালটায়নি কিছু। বাংলার সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে গবেষণার সূত্রে এই অপ্রিয় সত্য প্রায় নতুন করে উপলব্ধি করেছেন লেখক।

গগনেন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, পরিতোষ সেন, রেবতীভূষণ, অমল চক্রবর্তী, সুফি, কাফী খাঁ, চণ্ডী লাহিড়ী, কুট্টি প্রমুখের মূল কার্টুনের প্রতিলিপি-সহ এই বইয়ে রয়েছে প্রত্যেকটি কাজ নিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য আর টীকাভাষ্য।

এ বই কার্টুনের সূত্রে একটা কালপর্বের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসও।

₹ 270.00Tokhon Jemon Ekhon Temon

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

তখন যেমন এখন তেমন : বাংলা কার্টুনে সময়ের ছবিএদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক দুরবস্থা পঞ্চাশ-একশো বছর আগে যেমন ছিল, এখনও মনে হয় রয়ে গেছে তেমনই, পালটায়নি কিছু। বাংলার সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে গবেষণার সূত্রে এই অপ্রিয় সত্য প্রায় নতুন করে উপলব্ধি করেছেন লেখক।

গগনেন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, পরিতোষ সেন, রেবতীভূষণ, অমল চক্রবর্তী, সুফি, কাফী খাঁ, চণ্ডী লাহিড়ী, কুট্টি প্রমুখের মূল কার্টুনের প্রতিলিপি-সহ এই বইয়ে রয়েছে প্রত্যেকটি কাজ নিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য আর টীকাভাষ্য।

এ বই কার্টুনের সূত্রে একটা কালপর্বের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসও।

₹ 270.00 -

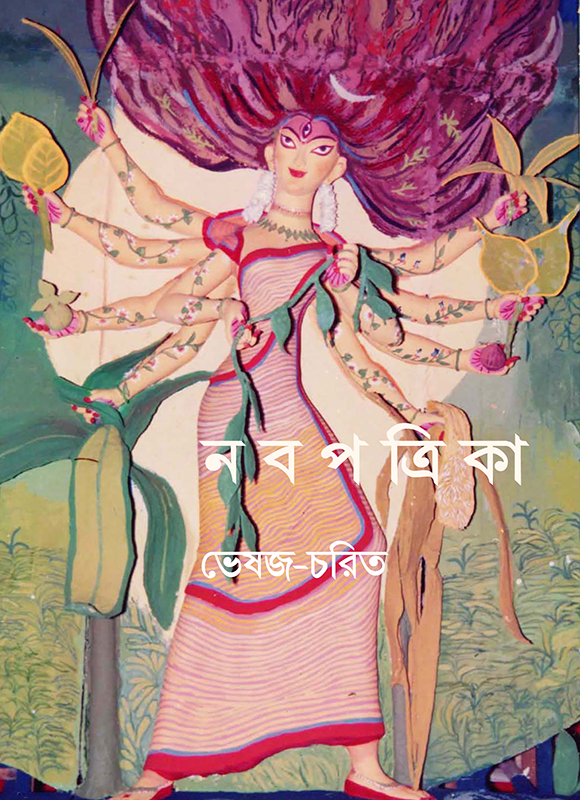

নবপত্রিকা : ভেষজ চরিত

সংকলক : নুসরাত জাহান

নবপত্রিকা কি নয়টি পাতা, নাকি বর্ষার ঢল নেমে যাওয়ার পর নতুন পলি মাটিতে গজিয়ে ওঠা নতুন কিশলয়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে সুহৃদকুমার ভৌমিক সেই তর্ক জারি রেখেছেন। শরৎকালের এই মহাপূজায় বাসন্তীও দখল চেয়েছেন। সমস্ত আগ্রাসন, দূষণ আর উপনিবেশের বাঁধ ভেঙে আজও শরতের নতুন পলিতে এই সব পাতারা মাথা তোলে। বানভাসি কৃষাণির মতোই নতুন জন্মের আনন্দে ঝলমল করে ওঠে তাদের শক্তি। দেবীর ভক্তদের মতোই উপমহাদেশের মাটি শেষ অধ্যায়ে মাথা নত করে নবকিশলয়ের কাছে।

পুরাণে, লোককথায়, মিথে ও মিথস্ক্রিয়ায় নবপত্রিকার ন-টি পাতা।

প্রথম সংস্করণ

পেপারব্যাক, ৫৬ পৃষ্ঠা₹ 125.00Nabopotrika : Bheshoj-Chorit

নবপত্রিকা : ভেষজ চরিত

সংকলক : নুসরাত জাহান

নবপত্রিকা কি নয়টি পাতা, নাকি বর্ষার ঢল নেমে যাওয়ার পর নতুন পলি মাটিতে গজিয়ে ওঠা নতুন কিশলয়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে সুহৃদকুমার ভৌমিক সেই তর্ক জারি রেখেছেন। শরৎকালের এই মহাপূজায় বাসন্তীও দখল চেয়েছেন। সমস্ত আগ্রাসন, দূষণ আর উপনিবেশের বাঁধ ভেঙে আজও শরতের নতুন পলিতে এই সব পাতারা মাথা তোলে। বানভাসি কৃষাণির মতোই নতুন জন্মের আনন্দে ঝলমল করে ওঠে তাদের শক্তি। দেবীর ভক্তদের মতোই উপমহাদেশের মাটি শেষ অধ্যায়ে মাথা নত করে নবকিশলয়ের কাছে।

পুরাণে, লোককথায়, মিথে ও মিথস্ক্রিয়ায় নবপত্রিকার ন-টি পাতা।

প্রথম সংস্করণ

পেপারব্যাক, ৫৬ পৃষ্ঠা₹ 125.00

-

THE ONLINE ART SHOP

www.boipattor.in

‘বইপত্তর’-এর ওয়েবসাইট থেকে এখন পাওয়া যাচ্ছে ছবিপত্তর-ও। ছবিপত্তর মানে শিল্পীদের হাতে-আঁকা সব ছবি।

সেই সঙ্গে আছে শিল্পীদের ছবির মুদ্রিত অ্যালবাম।

আরও আছে মুদ্রিত পোস্টার।

এ ছাড়া এখানে আছে কিছু চিনামাটি ও পোড়ামাটির মূর্তি বা ভাস্কর্যের ছবি, আপাতত যা শুধু দেখার জন্য। সংগ্রহ করতে হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

সাইট থেকে অবশ্য ছবি, ছবির অ্যালবাম ও পোস্টার কিনতে কোন বাধা নেই, এবং কেনার পর দ্রুত সরকারি ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে তা আপনার বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

অর্থাৎ নিজের চারপাশটা একটু পছন্দসই করে তুলতে এখন আর খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে না কোথাও, যেতেও হচ্ছে না কোনখানে। বাড়িতে বসেই দেখেশুনে নেওয়া যাচ্ছে তা।

আর এখানে যতটুকু আমরা দিতে পেরেছি, তার বাইরেও আমাদের সংগ্রহে আছে আরও অসংখ্য শিল্পবস্তু, যোগাযোগ করলে যা আমরা আপনাকে দেখাতে পারি।

ক্লিক করুন এই লিঙ্কে : https://boipattor.in/product-category/art-shop/ এবং দেখুন কী-কী এখানে আপাতত আছে।

এর বাইরে আমাদের সংগ্রহের আরও শিল্পবস্তু দেখার জন্য ই-মেল করতে পারেন এইখানে : boipattor.in@gmail.com

The Online Art Shop

-

-

-

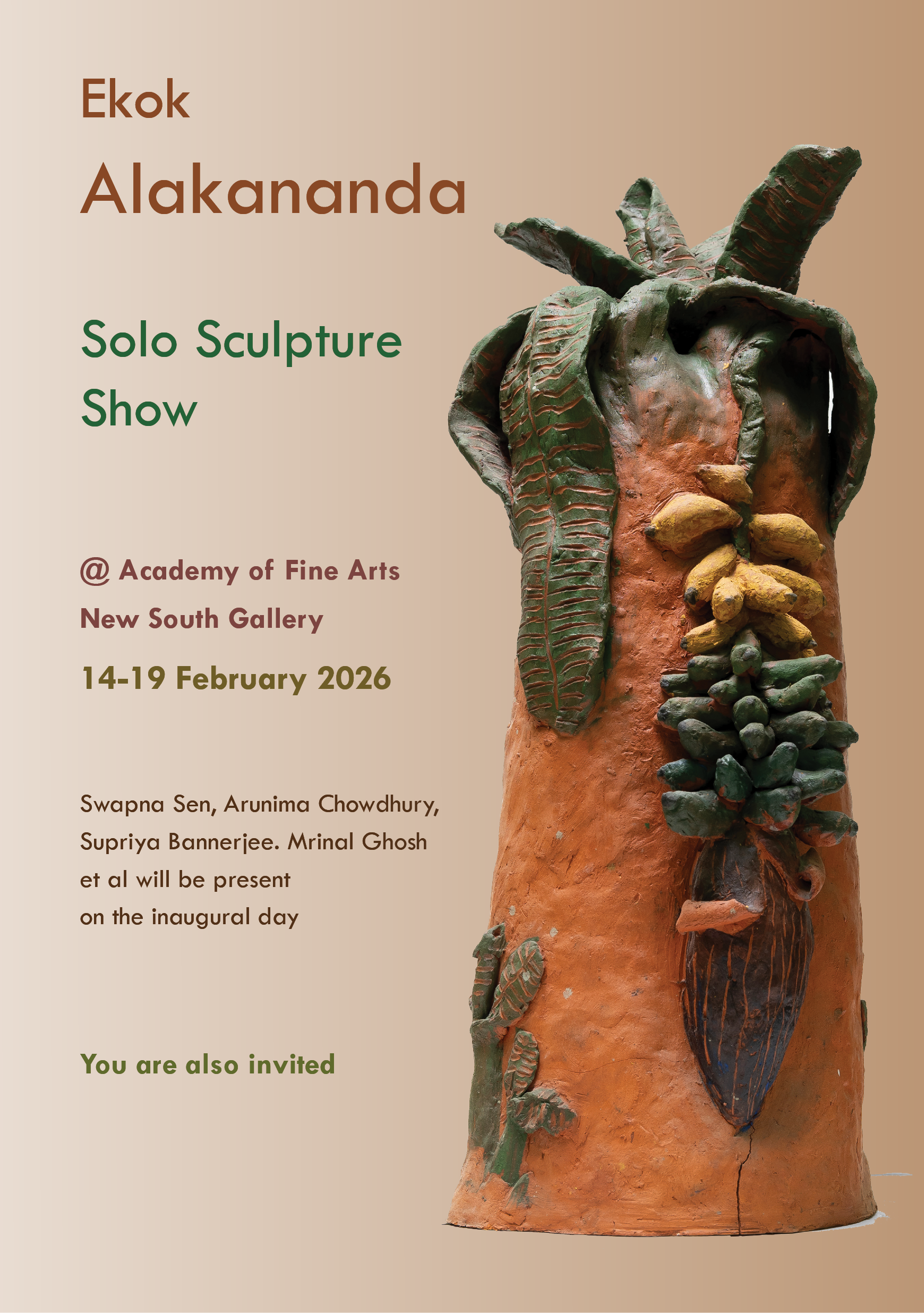

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_05

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Brand: Art Shop Categories: Art Shop, Terracotta

-

-

-

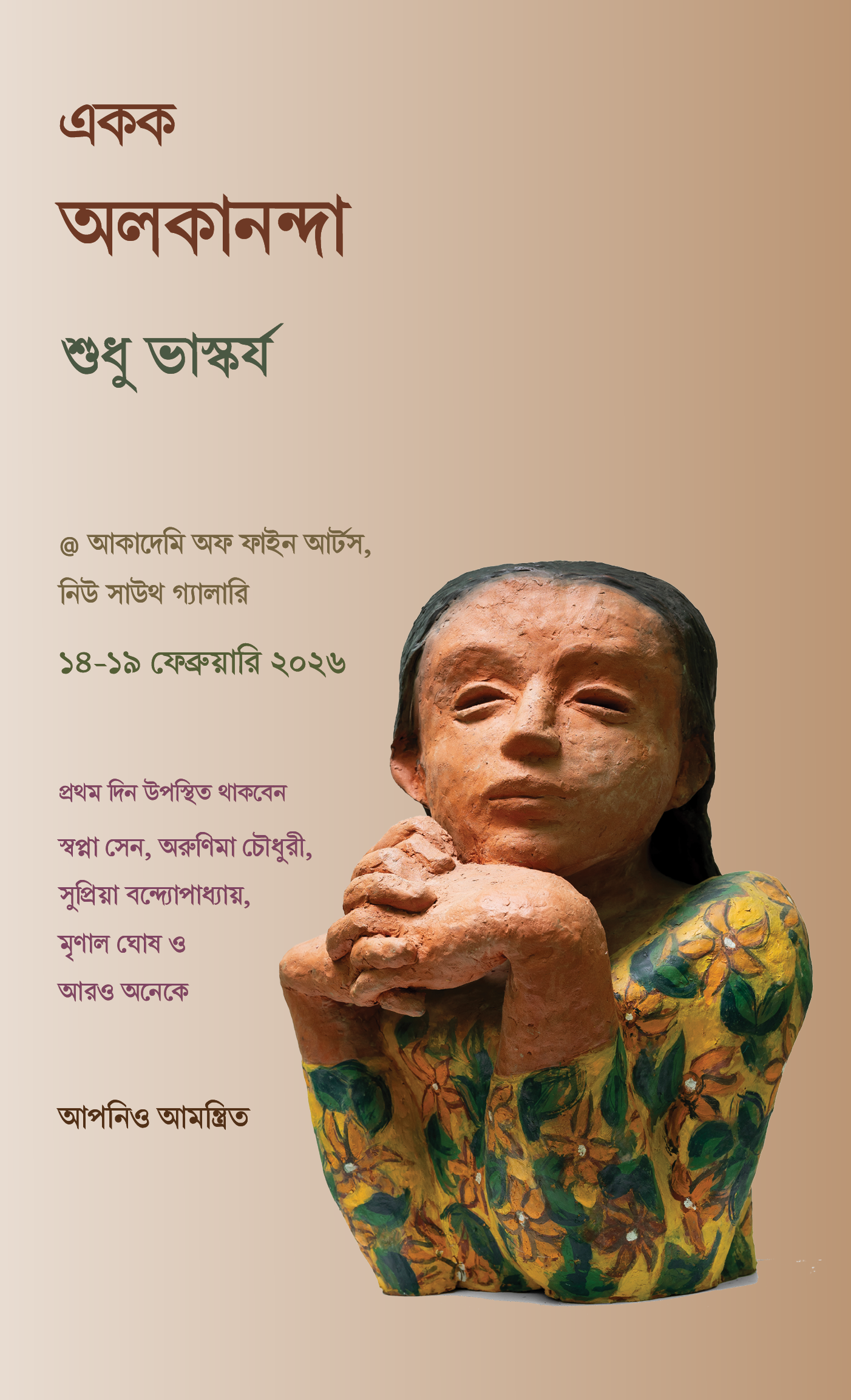

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_04

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Brand: Art Shop Categories: Art Shop, Terracotta

-

-

-

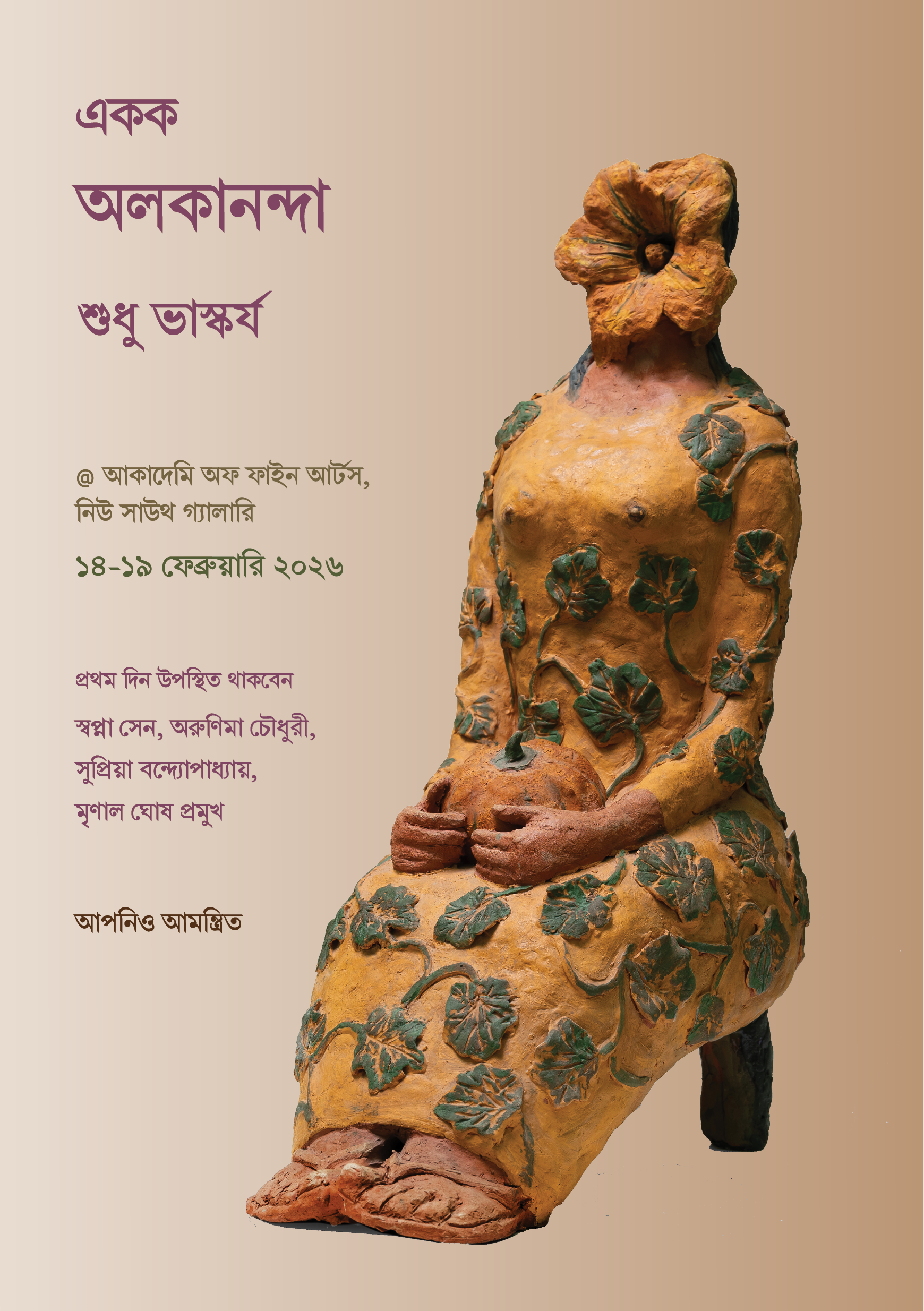

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_03

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Brand: Art Shop Categories: Art Shop, Terracotta

-

-

-

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_02

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Brand: Art Shop Categories: Art Shop, Terracotta

-

-

-

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Terracotta_01

Recent work by

Alakananda SenguptaMedium : Terracotta

for further info contact via e-mail

Brand: Art Shop Categories: Art Shop, Terracotta

-

-

-

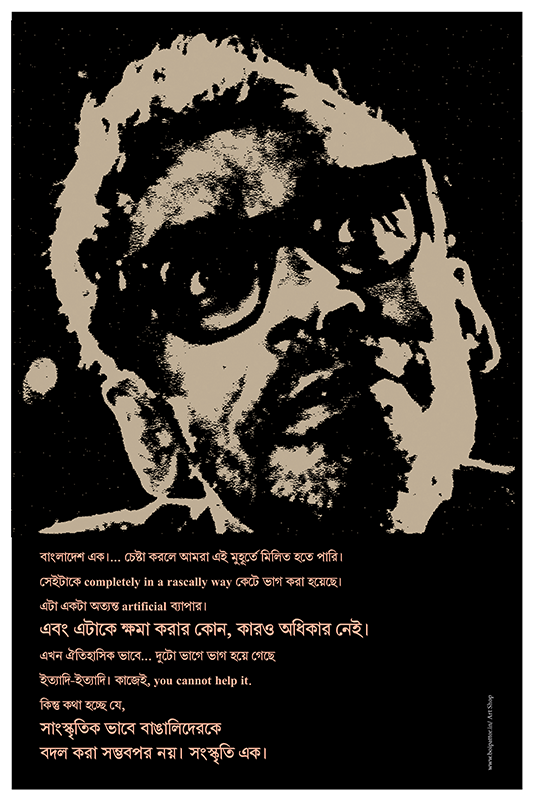

Ritwik Ghatak

digital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00Poster: Ritwik

Ritwik Ghatak

digital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00

-

-

-

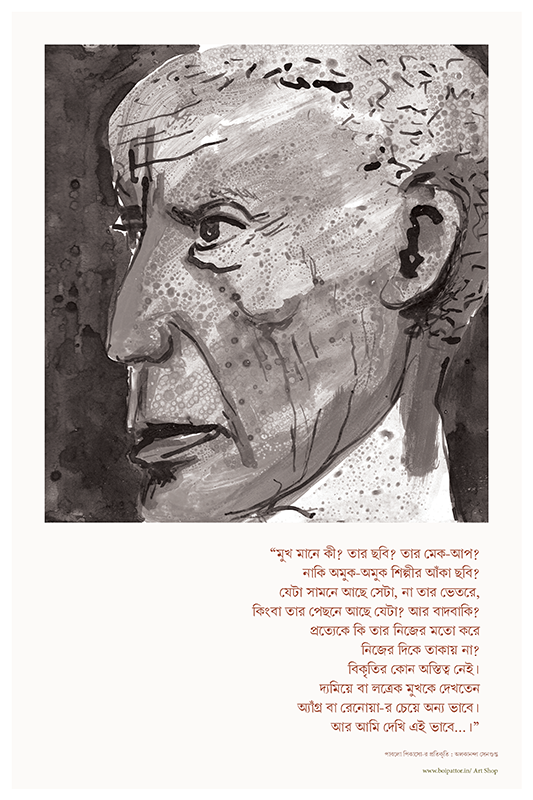

Pablo Picasso

by alakananda senguptadigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00Poster: Picasso

Pablo Picasso

by alakananda senguptadigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00

-

-

-

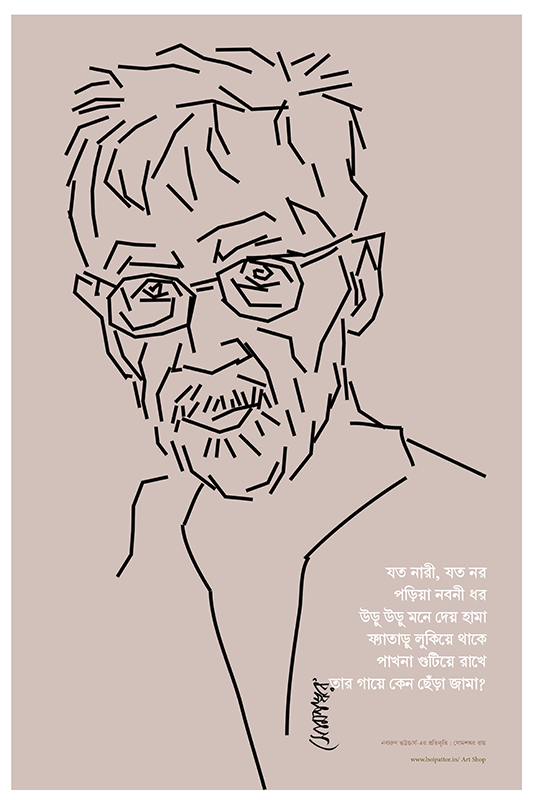

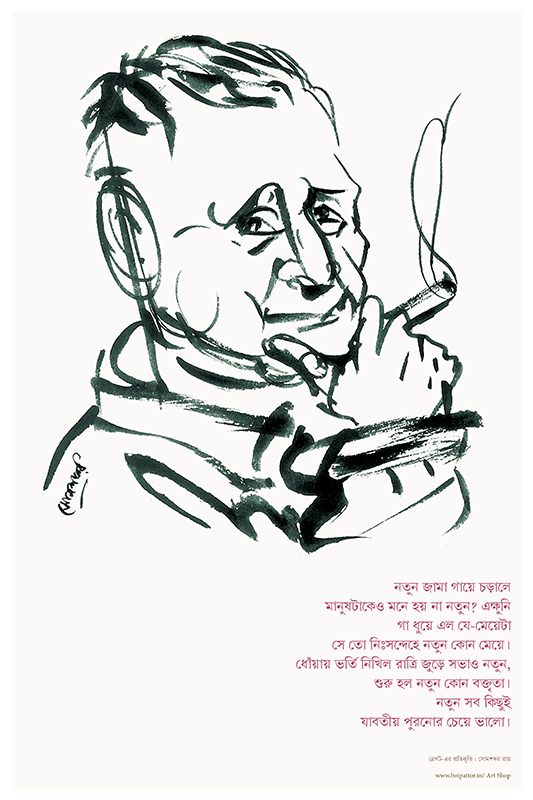

Nabarun Bhattacharya

by somsankar raydigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00Poster: Nabarun

Nabarun Bhattacharya

by somsankar raydigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00

-

-

-

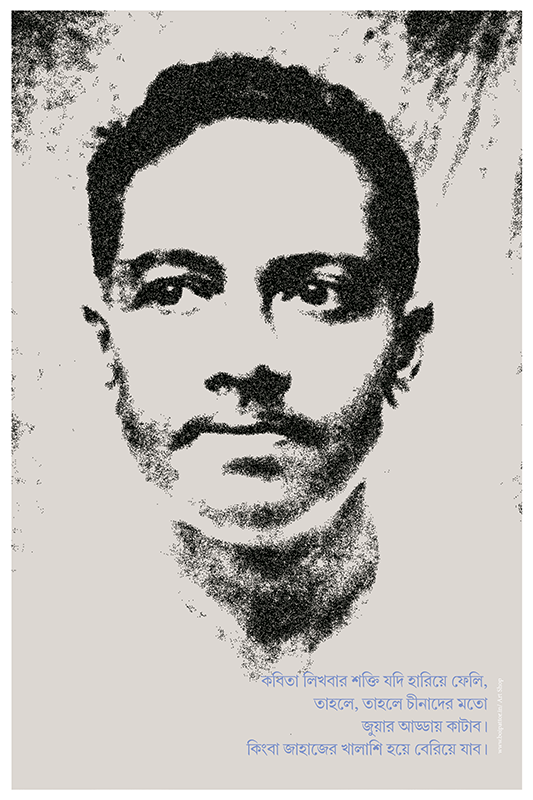

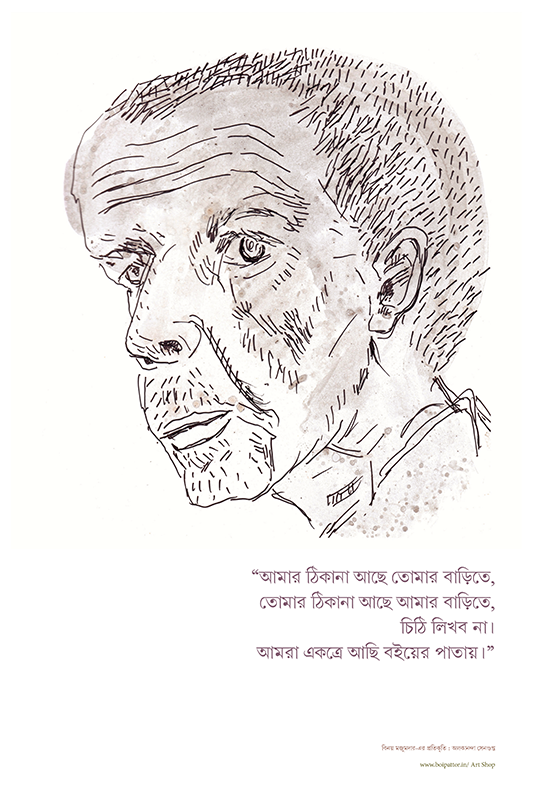

Jibanananda Das

digital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00Poster: Jibanananda

Jibanananda Das

digital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00

-

-

-

Bertolt Brecht

by somsankar raydigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00Poster: Bertolt Brecht

Bertolt Brecht

by somsankar raydigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00

-

-

-

Benoy Majumdar

by alakananda senguptadigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00Poster: Benoy Majumdar

Benoy Majumdar

by alakananda senguptadigital print on archival art paper

(300 gsm, 30 cm X 45 cm)free shipping

₹ 100.00

-