Brands

-

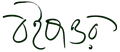

বারীন সাহা

চলচ্চিত্রাক্ষর‘তের নদীর পারে’র মতো অদ্বিতীয় ছবির পরিচালক বারীন সাহা সারা জীবনে ছবি করার সুযোগ পেয়েছেন ঐ একটাই, তার সঙ্গে ‘চেঞ্চু’ বা ‘ভাসা’র মতো দুটি ডকুমেন্টারি আর ‘শনিবার’-এর মতো স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি ছবির কথা ধরলে যা দাঁড়াবে, তা দিয়ে বাংলা ছবির জাবদা ইতিহাসে তাঁর নাম লেখার মতো প্রায় কোন জায়গাই জোটে না। পাশাপাশি এ কথাও স্মর্তব্য যে বারীন সাহা তাঁর সময়ে কেতাবি মতেই রীতিমতো শিক্ষিত পরিচালক ছিলেন। খোদ ইয়োরোপে গিয়ে চলচ্চিত্রের পাঠ নিয়েছিলেন হাতে-কলমে, কতিপয় তাবড় পরিচালককে দেখেছিলেন কাছ থেকে, এমনকী পেশাদার হিসেবে ঐ বিদেশেই কাজ করেছিলেন সহকারের। তাঁর স্থান-কালের পরিসরে এ যোগ্যতা আর কার ছিল? কার ছিল এই অভিজ্ঞতা? তবু কেন আর ছবি করলেন না তিনি, কেন তার কোন সুযোগ পেলেন না? ছবি করলেন না তো সারা জীবন করলেন কী? তার কিছু-কিছু সংকেত মিলবে এই বইতে। অদ্বিতীয় এই চলচ্চিত্র-পরিচালকের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার আর কথোপকথনের বয়ান নিয়ে এই সংকলন। সেই সঙ্গে এই আশ্চর্য মানুষটির জীবন আর কাজকে বোঝার জন্য রয়েছে তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মী-সহমর্মী কয়েকজনের লেখা।

₹ 245.00 -

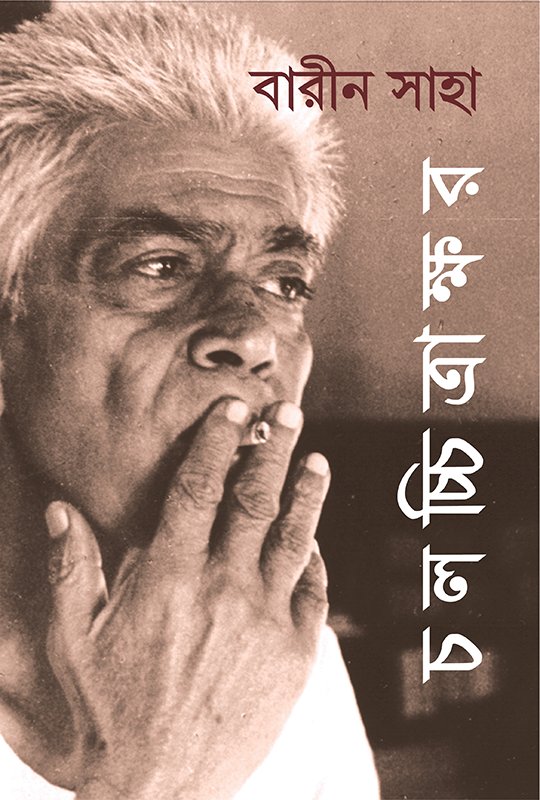

সুহৃদকুমার ভৌমিক

বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্যবঙ্গ-সংস্কৃতির মধ্যে বিচিত্র জাতি-উপজাতির মিলিত চিন্তারাশি, চেতনাপ্রবাহ, ধ্যান ও ধারণা একাকার হয়ে লোকজীবনের সংস্কৃতিতে বিবর্তিত হচ্ছে। সহজ কথায় বলা যায় যে বঙ্গ-সংস্কৃতির গৌরব, বৈচিত্র্য এবং তার সমন্বয়িত রূপের অনেকটাই লোকসংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর হাতে। এই সমন্বয়িত সংস্কৃতির বৈচিত্র্যসমূহের বীজ ও প্রাণশক্তিকে শনাক্ত একমাত্র উপায় হল বাঙলার প্রত্যন্ত ভূমিতে আদিবাসী নামাঙ্কিত যে-সমস্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের রুদ্ধ দ্বারগুলিকে উদ্ঘাটিত করা।

এই আদি জনগোষ্ঠীর রুদ্ধ দ্বারসমূহ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে তাঁদের জীবন আর সংস্কৃতি বিষয়ে এক গুচ্ছ প্রামাণিক প্রবন্ধের সংকলন। যাঁর লেখা, এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে ভালো বোধ করি আর কেউ জানেন না। সংযোজিত চিত্রনথির সংকলনটিও উল্লেখযোগ্য।

₹ 380.00 -

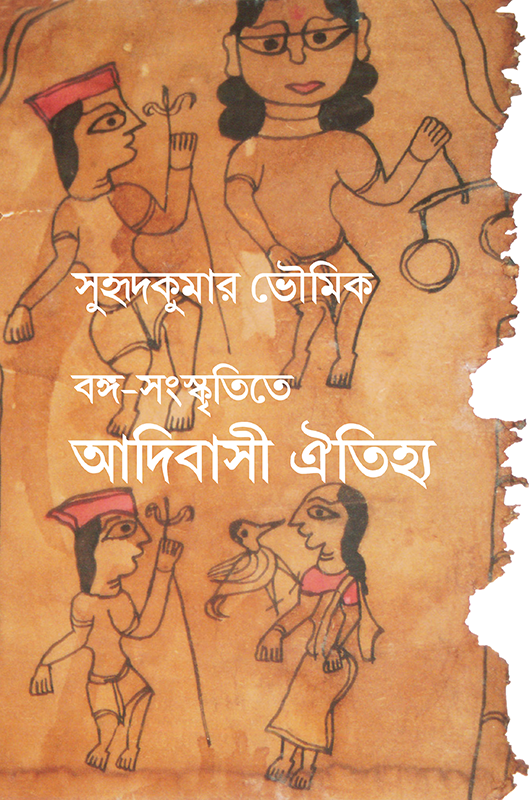

ছবি-কথায় আব্বাস কিয়ারোস্তামি

চেরির স্বাদ ও অন্যান্য

সংকলন ও ভাষান্তর : সন্দীপন ভট্টাচার্যকিয়ারোস্তামি-র ছবির ঠিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা ইত্যাদি হয় না। একমাত্র উপায় হল তাঁর ছবি দেখা। শুধু চোখে দেখাও নয়, কিয়ারোস্তামি চান তাঁর ছবির অদৃশ্য নানান অংশ দর্শক নিজের মনে-মনেও খানিকটা দেখুন, অদৃশ্য ফাঁকগুলো মনে-মনে খানিকটা পূরণ করে নিন। তাঁর ছবি দেখে লোকে খুব তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হোক, এ তিনি চাননি। বরং চেয়েছেন তাদের অস্বস্তি হোক, আর তা কাটাতে তারা বাধ্য হোক তাঁর ছবি নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে।

জীবিত থাকতেই তাঁর নাম চলচ্চিত্রের মহান সব স্রষ্টাদের সঙ্গে একই আসনে সংরক্ষিত। যে-জায়গা থেকে গোদার বলেছিলেন, “… চলচ্চিত্রের শেষ কিয়ারোস্তামি-তে।”

এ বইয়ে কিয়ারোস্তামি-র সঙ্গে সাত সাক্ষাৎকারীর কথাবার্তার সম্পূর্ণ বয়ান এবং আরও সাত সাক্ষাৎকার থেকে প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধু কিয়ারোস্তামি-র নিজের কথার অংশবিশেষ রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে আর-এক যুগান্তকারী চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসাওয়া-র সঙ্গে কিয়ারোস্তামি-র কথোপকথনের বয়ান। বছর-সাতেক আগে এ বই প্রথম প্রকাশের সময় কিয়ারোস্তামি-র কবিতার তেমন অনুবাদ বাংলায় হয়নি। বলা যায়, বাংলাভাষী পাঠকের কাছে সেই ছিল কবি কিয়ারোস্তামি-র প্রথম আবির্ভাব। ইতিমধ্যে অনেকেই তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, অনেকে অনুবাদ করেছেন, বই করেছেন, এ কারণে এই বইয়ে কবিতার অংশ সম্পূর্ণত বাদ দেওয়া হল। থাকল কেবল চলচ্চিত্রী এবং অংশত আলোকচিত্রী আব্বাস কিয়ারোস্তামি-র কথা।

₹ 285.00 -

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

ভারতীয় জড়বাদ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসেই কোন্ প্রাচীন কালেও কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা যাচাই করে গ্রহণ করায় বিশ্বাস করতেন, প্রতিবাদে সরব হতেন। প্রশ্ন ও তর্ক, বিচার ও বিবেচনা, আচার ও অভ্যাসের প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার পতাকা। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে দেখলেও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় এই অনুশীলনের বৌদ্ধিক, যৌক্তিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা। আমাদের বোঝা উচিত, পুরাতন সেই মুক্তচিন্তকেরাই বীজ বপন করেছিলেন সভ্যতার এক অপরিহার্য আঙ্গিকের— এ ছিল মানুষের যাবতীয় মানসিক ক্রমোন্নতির এক অমূল্য উপকরণ। ভারতীয় জড়বাদের ইতিহাস নিয়ে সুপণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের পথিকৃৎ গবেষণা।

ভাষান্তর : সুদীপ্ত চক্রবর্তী

₹ 135.00 -

বের্টোল্ট ব্রেখট

ক-বাবুর যত কথাবের্টোল্ট ব্রেখট ক-বাবুর এই সমস্ত ‘কথা’ লিখেছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে, গত শতকের বিশ থেকে পাঁচের দশক জুড়ে, বিপ্লব ও বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল আবহে। ক-বাবুর এ সমস্ত কথার আয়তন খুব বেশি নয়, কখনও তা দু-এক লাইন, কখনও দু-এক অনুচ্ছেদেই শেষ। এ সবের মধ্যে কাহিনির আভাস থাকলেও বোঝা যায় যে লেখকের মূল লক্ষ্য কাহিনি বা আখ্যানের বর্ণনা নয়, বরং কোন ঘটনা বা আচরণ বা পরিস্থিতির চকিত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। কখনও তার রূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের, কখনও আর-একটু বিস্তৃত ভাষ্যের। সেদিক থেকে এ সবের ধরন প্রাচীন প্যারাবল বা নীতিসূত্রের মতো, কিংবা সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান বা অ্যানেকডোটের মতো। এর অধিকাংশেই কোন বিশেষ ঘটনা বা আচরণ বা বিষয়ের প্রেক্ষিতে ক-বাবু তাঁর নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। ক্ষুরধার সে বক্তব্য, অতিরিক্ত একটা কথাও সেখানে নেই, এবং প্রায়ই তা প্রচল ধারণার বিপরীত মত ও পথের সন্ধানী। সঙ্গত অনুমান যে, ক-বাবুর বক্তব্য আসলে স্বয়ং লেখকেরই, ক-বাবু আসলে তিনি নিজেই। ক-বাবু কথা বলেন সার্বজনিক সুরে। রাজনীতি থেকে ঈশ্বর, প্রেম থেকে সত্যের স্বরূপ— সবই তাঁর আলোচ্য। ফলে দেশ-কালের গণ্ডিতে তা আটকে থাকে না। আর সে কারণেই এ সমস্ত কথা আজও সমান প্রাসঙ্গিক, হয়তো বা একটু বেশিই প্রাসঙ্গিক।

পরিবর্ধিত প্রথম বইপত্তর সংস্করণ

নতুন মুদ্রণ, ১২৮ পৃষ্ঠা₹ 240.00 -

ঋত্বিককুমার ঘটক-এর জীবন ও চলচ্চিত্র : নির্বাচিত রচনা ও সাক্ষাৎকার

ঋত্বিক-চরিতঋত্বিককুমার ঘটক সম্পর্কে এ হল আমাদের প্রিয় কয়েকটি লেখা আর কথালাপের সংগ্রহ, হারিয়ে-যাওয়া পত্রিকা আর ফুরিয়ে-যাওয়া বই থেকে আহরিত। এ বইয়ের এক দিকে আছে ঋত্বিকের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিচারণ। যথা দীনেন গুপ্ত, বেবি ইসলাম, রমেশ যোশি, উস্তাদ বাহাদুর খাঁ, রণেন রায়চৌধুরী এবং বিজন ভট্টাচার্য। আর-এক দিকে আছে তাঁর অনুরাগীদের বিশ্লেষণ। যথা কুমার সাহানি, নিমাই ঘোষ, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, জন আব্রাহাম, দীপক মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, অরূপরতন বসু ও নবারুণ ভট্টাচার্য । সব মিলিয়ে ঋত্বিক-চরিতের এ এক আন্তরিক উন্মোচন।

পরিবর্ধিত ও সচিত্র বইপত্তর সংস্করণ

₹ 300.00 -

ঋত্বিককুমার ঘটক

নিজের পায়ে নিজের পথে

এক কথা-কোলাজবাংলা চলচ্চিত্রের এই পথিকৃৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি চলচ্চিত্র এবং জীবনযাপনের সমূহ বিষয়ে তাঁর ভাবনা ও অভিজ্ঞতার কথা যেমন অসংখ্য মূল্যবান রচনায় ব্যক্ত করেছেন, তেমনই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে মুখে-মুখে বলেছেন নানান কথা। সেই সমস্ত সাক্ষাৎকারের বয়ান থেকে তাঁর মুখের কথাকে ভেঙে, নতুন করে সাজিয়ে গড়ে তোলা এই কথা-কোলাজ। এক-একটা বিষয়ের ঘেরে, তাঁর জীবনানুক্রম বজায় রেখে সংকলিত।

নতুন সংস্করণে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মূলের ইংরেজি থেকে আরও দুটি সাক্ষাৎকারের অনূদিত বয়ান।

₹ 320.00 -

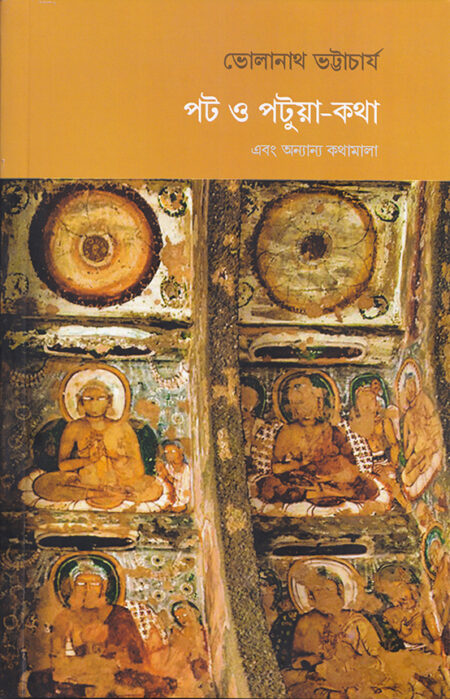

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

পট ও পটুয়া-কথা এবং অন্যান্য কথামালা‘পট’ শব্দের উৎস, তার ইতিহাস; পটের প্রকরণ ও পরিবর্তনের ধারা; অনুরূপ শিল্পনমুনার সঙ্গে তার সাযুজ্য ও সম্পর্ক; পটচিত্রকর বা পটুয়াশিল্পীর পরিচয় এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় নিয়ে এই বইয়ের নাম-প্রবন্ধটির তুল্য সার্বিক আলোচনা বাংলাভাষায় আর নেই। সেই সঙ্গে এই বইয়ে বিশদে রয়েছে কালীঘাট পটের কথা, রয়েছে মৃৎশিল্পের খণ্ডচিত্র ও কুমারটুলির কথা। আছে লিপি ও লিখনশিল্প এবং দেহাঙ্গচিত্রণের কথা। প্রবীণ লেখক ও গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন।

পরিবর্ধিত ও সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ

₹ 160.00 -

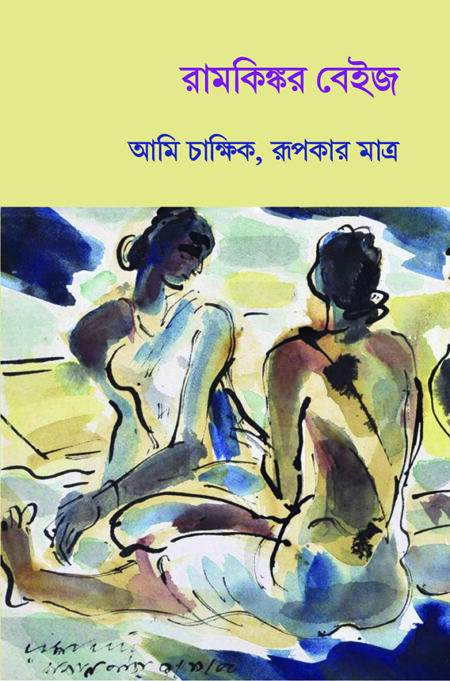

রামকিঙ্কর বেইজ

আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্রবিশ শতকের প্রথম ভাগে এদেশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল যাঁদের হাত ধরে, রামকিঙ্কর বেইজ তাঁদের অন্যতম। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য, উভয় মাধ্যমেই তাঁর কাজের পরিমাণ ও গুণমান বিস্ময়কর।

রামকিঙ্করকে বোঝার জন্য তাঁর কাজই যে বার-বার দেখতে হবে, বহু বার বহু সময় নিয়ে দেখতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে ভালো হয় যদি তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পচিন্তা সম্পর্কেও খানিক ধারণা থাকে।

এই বইয়ে সংকলিত তাঁর নিজের পাঁচটি রচনা, একটি বক্তৃতার বয়ান, কয়েকটি চিঠি, চারটি সাক্ষাৎকার, এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বয়ান ভেঙে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে তৈরি করা একটি রচনায় মনে হয় সে-ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য মিলবে।

₹ 250.00 -

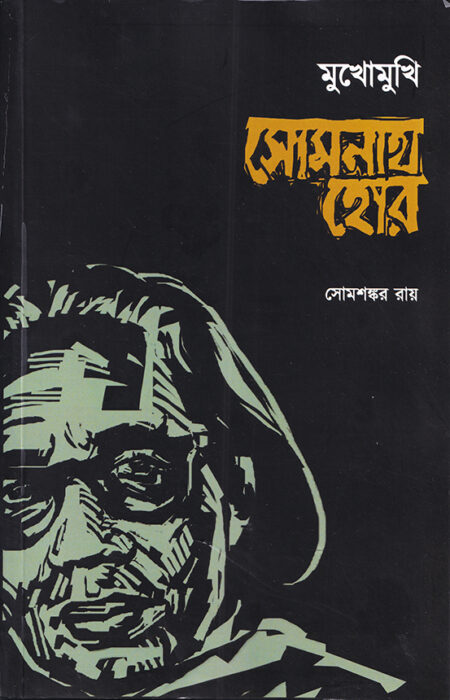

সোমশঙ্কর রায়

মুখোমুখি সোমনাথ হোরবছর-কুড়ি আগে পুরনো পরিচয়সূত্রে অগ্রজ শিল্পী সোমনাথ হোরের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলার সুযোগ হয় অনুজ শিল্পী সোমশঙ্করের। সোমনাথ হোরের বয়স তখন আশি ছুঁয়েছে। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তাঁর পরিচিতি তখন বিদেশেও। বেশ কয়েকটা বড়-বড় প্রদর্শনী হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, তাঁকে নিয়ে অনেক লেখাপত্তর বেরিয়েছে। নিজেও, নিজের সম্পর্কে নানা জায়গায় নানান কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারে সে-সব কথা নতুন করে এসেছে। আর মধ্যে-মধ্যে রয়েছে এমন কিছু কথা, যা হয়তো আগে বলা হয়নি। খানিক সময়ের ব্যবধানে দু-বার কথা হয়। প্রথম বার, তাঁর জীবনের কথা, রাজনীতির কথা। দ্বিতীয় বার, কথা হয় তাঁর কাজ নিয়ে, তার মধ্যে অনেকটা জুড়ে ছিল করণকৌশল নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা।

সোমনাথ হোরের জন্মের একশো বছরে অগ্রজ শিল্পীর সঙ্গে অনুজের এই আলাপচারিতা নানা কারণেই মূল্যবান। সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক কিছু ছবিপত্তর।

প্রথম সংস্করণ, ৬৮ পৃষ্ঠা

₹ 160.00 -

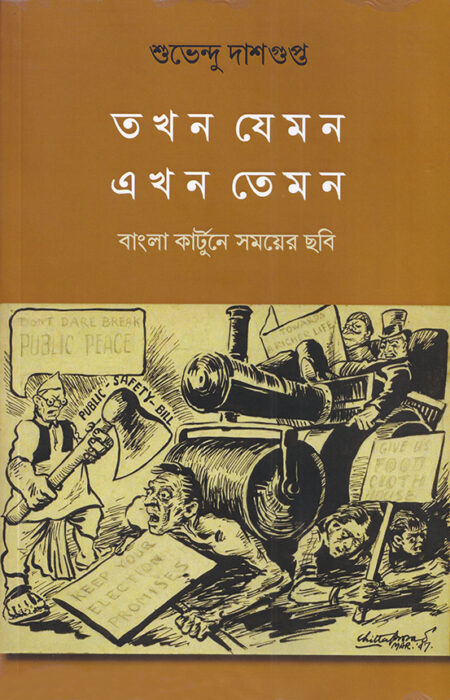

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

তখন যেমন এখন তেমন : বাংলা কার্টুনে সময়ের ছবিএদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক দুরবস্থা পঞ্চাশ-একশো বছর আগে যেমন ছিল, এখনও মনে হয় রয়ে গেছে তেমনই, পালটায়নি কিছু। বাংলার সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে গবেষণার সূত্রে এই অপ্রিয় সত্য প্রায় নতুন করে উপলব্ধি করেছেন লেখক।

গগনেন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, পরিতোষ সেন, রেবতীভূষণ, অমল চক্রবর্তী, সুফি, কাফী খাঁ, চণ্ডী লাহিড়ী, কুট্টি প্রমুখের মূল কার্টুনের প্রতিলিপি-সহ এই বইয়ে রয়েছে প্রত্যেকটি কাজ নিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য আর টীকাভাষ্য।

এ বই কার্টুনের সূত্রে একটা কালপর্বের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসও।

₹ 270.00 -

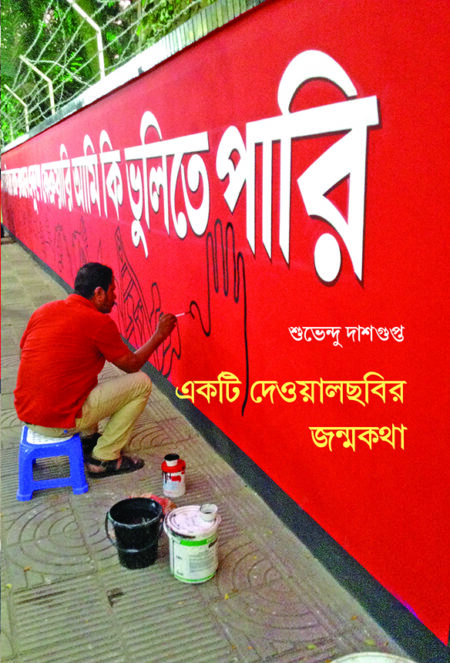

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

একটি দেওয়ালছবির জন্মকথা“শিল্পরচনার প্রধান ভূমি ঢাকার শহিদ মিনার চত্বর। শিল্পের প্রতি, বিশেষত রাজনীতিক শিল্পের প্রতি ভালোবাসায় আমি শহিদ মিনার চত্বরে ঘুরে-ঘুরে সেবার ছবি আঁকা দেখছিলাম। শিশির ভট্টাচার্য একটি দেওয়ালে ছবি আঁকছিল। দুটি কারণে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এক, শিশির দেওয়ালে ছবি আঁকছে, ওর এই পরিচয় আমি আগে পাইনি। দুই, আমি নিজে একসময় দেওয়াল আঁকায় নয়, দেওয়াল লেখায় থাকতাম, একা নয়, দলের সঙ্গে। সেই টানেই শিশিরের আঁকার সামনে দাঁড়িয়ে যাই। শহিদ মিনার চত্বরে ২১শে ফেব্রুয়ারির জন্য ক’দিন ধরে দেওয়াল আঁকা চলে। শেষদিনে আমি ঠিকই করেছিলাম যতক্ষণ শিশির দেওয়ালে ছবি বানাবে, আমি দেখব। সকালদুপুরবিকেলসন্ধেরাত যতক্ষণ শিশির ছবি এঁকেছে, আমি দাঁড়িয়ে, বসে দেখেছি। একটা শিল্পের জন্ম নেওয়ার সাক্ষী থাকতে।”

এই বইতে আছে লেখকের সেই অভিজ্ঞতার বয়ান, একটি দেওয়ালছবির জন্মকথা। সঙ্গে লেখকেরই নিজের হাতে তোলা প্রায় ২০ পৃষ্ঠা রঙিন ছবি।

₹ 160.00 -

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আয় রে খুকু আলো করে

ছবি : অলকানন্দা সেনগুপ্তছোটদের ছড়ার বইতে থাকে শুধু খোকাদের নিয়ে ছড়া। খুকুরা সেখানে পিছনে বা পাশে।

যা ছড়া লেখায়, তা-ই দেখা যায় সমাজে। লেখা সমাজে; সমাজ লেখাতে, ছবিতে।

এই বইতে রয়েছে শুধু খুকুদের ছড়া আর খুকুদের ছবি। খুকুরাই এখানে সামনে, পাশে, পিছনে। হতে চাওয়া, হয়ে উঠতে চাওয়া এক সমাজের ছবি আর ছড়া এখানে।

অলকানন্দা সেনগুপ্তের ছবি আর শুভেন্দু দাশগুপ্তের ছড়া নিয়ে এই বইটি। খুকুদের বইটি।

₹ 120.00 -

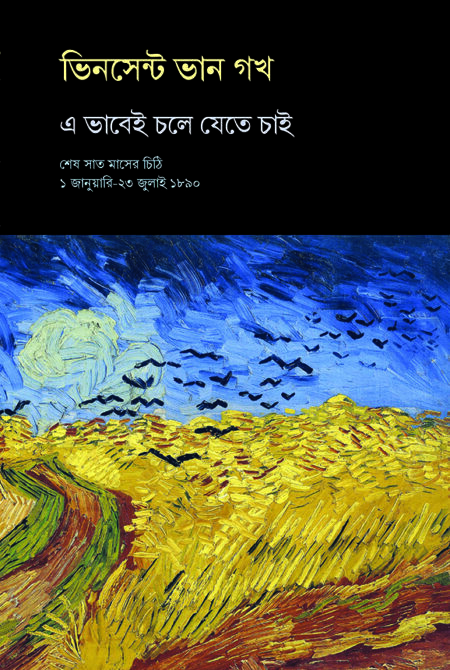

ভিনসেন্ট ভান গখ

এ ভাবেই চলে যেতে চাই : শেষ সাত মাসের চিঠি

১ জানুয়ারি-২৩ জুলাই ১৮৯০১৮৯০ সালের ২৯ জুলাই মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ভিনসেন্ট ভান গখ মারা যান। উনিশ শতকের আরও অনেক শিল্পীর মতো তাঁর জীবনও শেষ হয়েছিল অসহনীয় দারিদ্র্য আর অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রায় অসম সংগ্রাম করে। মারা যাওয়ার সময়ে নিতান্ত আত্মপরিজন আর পরিচিতরা ছাড়া কেউ তাঁর নাম জানতেন না। পরবর্তী একশো বছরে অবশ্য তাঁর নাম একেবারেই শোনেননি, পুঁথিশিক্ষিত এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তাঁর বিখ্যাত সব ছবি গত একশো বছরে কোটি-কোটি বইয়ের লক্ষ-লক্ষ কপিতে ছাপা হয়েছে, আর তাঁর ছবির অনুপুঙ্খ নিয়ে লেখা হয়েছে অন্তত কয়েক কোটি প্রবন্ধ। অন্য দিকে, তাঁর জীবন নিয়েও রচিত হয়েছে জনপ্রিয় উপন্যাস, হয়েছে ফিচার ফিল্ম। আবার, তাঁর জীবন ও ছবি পরবর্তী কালে নানা মাধ্যমের নানান শিল্পীকে বিভিন্ন সময়ে এতটাই অভিভূত ও প্রাণিত করেছে যে সেই সূত্রেও রচিত হয়েছে অনেক গান, কবিতা, ছবি, গদ্য বা তথ্যচিত্র।

এ সবই তাঁকে বোঝার পক্ষে নিশ্চয়ই অপরিহার্য, কিন্তু একমাত্র ছবির প্রতিলিপি ছাড়া এর কোথাও স্বয়ং ভিনসেন্ট নেই। তিনি আছেন, এবং খুব তীব্র ভাবে আছেন একমাত্র তাঁর লেখা অজস্র চিঠিতে। দিনতারিখ মিলিয়ে বস্তুত সেখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে তাঁর জীবন ও কাজের সমূহ সংকেত, প্রকৃত আর প্রাকৃত যাবতীয় বিবরণ। বস্তুত এই হল সেই মৌলিক উৎস, ভিনসেন্টকে জানতে-বুঝতে যেখানে ফিরে-ফিরে যেতে হয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক থেকে সিরিয়াস প্রাবন্ধিক, সকলকেই।

এ বইয়ে আমরা সেই উৎসে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি। ১৮৯০-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত তাঁর লেখা মোট সাঁইত্রিশটি চিঠি এ বইয়ে আছে। মাঝে মাস-দেড়েকের ফাঁকও আছে, যখন তিনি ঠিক লেখার অবস্থায় ছিলেন না। এর অধিকাংশই তাঁর সহোদর ভাই থিওডোর ভান গখ-কে লেখা। কয়েকটি আছে মা আর বোনকে লেখা। জন রাসেল, আলব্যের অ্যরিয়ের ও পল গঁগ্যা-কে লেখা চিঠি আছে একটি করে। আর আছে ঐ শেষের সাত মাসে তাঁর আঁকা ছবির শাদা-কালো আর রঙিন অনেক প্রতিলিপি।

₹ 325.00 -

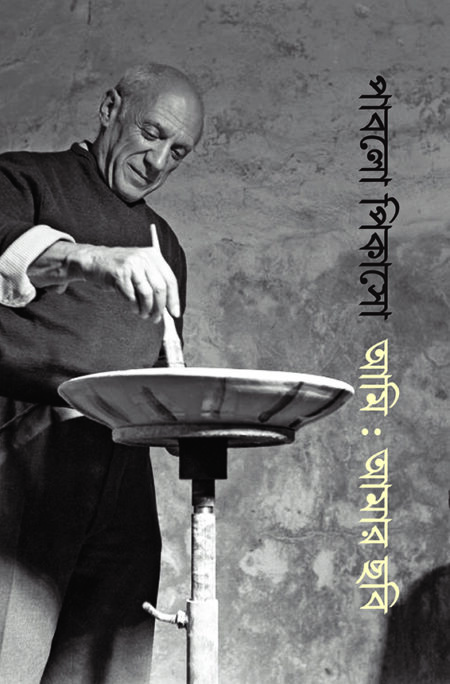

পাবলো পিকাসো

আমি : আমার ছবিআধুনিক শিল্পের ইতিবৃত্তে পিকাসো-কে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। অবিশ্বাস্য কর্মপ্রেরণায় গোটা বিশ শতকের শিল্প-ইতিহাস মনে হয় তিনি একাই ধারণ করে আছেন তাঁর বৃষস্কন্ধে। এমনই প্রবল তাঁর ক্ষমতা, এমনই সর্বব্যাপী তাঁর প্রভাব যে তাঁকে উহ্য রেখে এ ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হতেই পারে না।

সারা জীবন তিনি ছবি-ই এঁকেছেন, আর এঁকেছেনও অজস্র। এমন কোন মাধ্যম নেই, যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বাকি রেখেছেন তিনি। ছবি আঁকা বা কাজ করা-ই যে তাঁর বিশ্রাম, নিজেই বলেছেন সে-কথা। বার-বার নিজেকে পালটে নতুন করে গড়েছেন, বিষয় খুব না-পালটালেও ছবির রূপে অবিরাম ভাঙচুর করেছেন। তাঁর ছবির দর্শক যখন তার

কোন এক রূপে ক্রমশ অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, অনায়াসে অন্য কোন রূপের সন্ধানে যাত্রা করেছেন তিনি। পাশাপাশি নাটক ও কবিতা লিখেছেন, কিন্তু মজার ব্যাপার, শিল্পতত্ত্ব বা নিজের ছবি নিয়ে সে-ভাবে একটি বাক্যও কখনও লেখেননি। তার বদলে, তাঁর অনুরাগী ও অন্যান্য উৎসাহীদের কাছে মুখে-মুখে এ নিয়ে বলেছেন অজস্র কথা, সারা জীবনই বলেছেন। আর সে-সবই যত্ন করে রক্ষিত হয়েছে, লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁর সমগ্র জীবৎকাল জুড়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তা প্রকাশিত হয়েছে, এমনকী পূর্ণাঙ্গ বইয়ের রূপ পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং পিকাসো তাতে অনুমোদনের শিলমোহর দিয়েছেন। লেখা বাহুল্য যে, তাঁর ছবির মতোই তাঁর এ সমস্ত কথাও অমূল্য, অন্তত তাঁকে বোঝার জন্য তাঁর নিজের মুখের কথার চেয়ে মূল্যবান আর কী-ই বা হতে পারে!পিকাসো-কে জানার জন্য অপরিহার্য সেই সব কথা নিয়েই এই বই। সঙ্গে আছে অনেক শাদা-কালো ছবি।

₹ 300.00 -

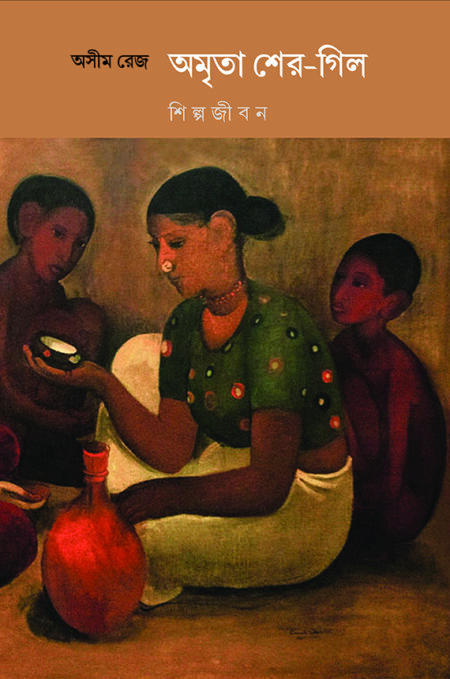

অসীম রেজ

অমৃতা শের-গিল : শিল্পজীবনএকদিকে ভারতীয় চিত্রকলায় ঐতিহ্যময় শিল্পরূপের পুনরুজ্জীবন এবং লোক-শিল্পের সহজ-সরল, স্বতঃস্ফূর্ত রূপের অনুসন্ধান; অন্যদিকে কেতাবি ইয়োরোপীয় শিল্পশিক্ষণে চিত্রকলায় বাস্তবতার হুবহু অনুকরণে যে-পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের প্রকাশ ঘটেছিল, তা বর্জন করে যিনি মৌলিক ও স্বতন্ত্র এক আধুনিক শিল্পভাষার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি হলেন অমৃতা শের-গিল (১৯১৩-১৯৪১)। শিল্পকলার কোন ‘ঘরানা’ বা ‘মতবাদ’ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর স্বল্পকালীন জীবদ্দশায় তিনি সৃষ্টি করেন এমন এক শিল্পভাষা, যেখানে ফুটে ওঠে ভারতীয় গ্রাম এবং নারীজীবনের মর্মস্পর্শী ছবি। জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন একদিকে ইয়োরোপীয় এবং অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা আর আধুনিকতার সঙ্গে মানবিকতার এক আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটান তিনি। অমৃতার জীবনকাহিনি ও শিল্পচর্চা প্রায় কিংবদন্তির মতো।

এই বইয়ে অমৃতা-র শিল্প ও জীবনের কথা আছে সমগ্রত, সঙ্গে আছে তাঁর অনেক ছবির রঙিন ও শাদা-কালো প্রতিলিপি।

₹ 220.00