Brands

-

সুহৃদকুমার ভৌমিক

ঝাড়খণ্ডের ডায়েরিঅধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক (জন্ম ১৯৪০) প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের প্রাচীনতম নরগোষ্ঠী সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতির সংস্কৃতির উপর কাজ করছেন। তাঁর মতে, বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি মূলত দাঁড়িয়ে আছে এই সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা ও ধারণার উপর। বাঙালির উচ্চারণ ও ছন্দ এবং ভাব বিনিময়ের জন্য গদ্যের ভঙ্গি, উভয়ই তৈরি হয়েছিল খেরোয়াল অর্থাৎ সাঁওতাল প্রমুখ মানুষের দ্বারা – এই কেন্দ্রীয় ধারণা তিনি প্রকাশিত বহু রচনায় বিশদ করেছেন। তাঁর রচিত বহু বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই ও প্রবন্ধের সংকলন ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে মনফকিরা। সাম্প্রতিক এই বইয়ে রয়েছে বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে লেখকের গবেষণাসূত্রে পরিভ্রমণের ফলস্বরূপ নানা স্বাদের কয়েকটি রচনা। তার মধ্যে তাঁর রাঁচি ভ্রমণের স্মৃতিও যেমন আছে, তেমনই আছে বিহারের টুসু উৎসব নিয়ে তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের বিবরণ, তাঁর সাঁওতালি ভাষা চর্চার প্রথম যুগের কথা যেমন আছে, তেমনই আছে ওঁরাওদের কারাম পরবের কথা। সব মিলিয়ে, পাঠকদের এ বই এক অন্য জগতের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের ধারণা।

প্রথম সংস্করণ, ৯৬ পৃষ্ঠা

₹ 150.00 -

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

বদলে যাচ্ছে খাসি মায়েদের গল্পউত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি দেশ মেঘালয় – মেঘেদের বাড়ি। তিনটে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই দেশ – খাসি-গারো-জয়ন্তিয়া। মূল অধিবাসীরাও খাসি-গারো আর জয়ন্তিয়া জনজাতির। মেঘালয়ের সমস্ত জনজাতির সমাজই মাতৃপ্রধান, মায়ের বংশ-পরিচয়েই সেখানে সন্তানের পরিচয়। মায়েরাই মূলত বহন করে সন্তানের দায়িত্ব। পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিপরীতে এই যে মাতৃপ্রাধান্যের সমাজ – কেমন সেই সমাজ? এ কথা জানার আগ্রহে এই বইয়ে আপাতত খাসি জনজাতির সমাজকে বেছে নিয়েছেন লেখিকা। গত কয়েক বছর ধরে এ জন্য তিনি খাসি লোককথা, গল্প, কবিতা, মেঘালয় থেকে প্রকাশিত খাসি খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পড়েছেন; বারংবার মেঘালয়ে গেছেন, প্রত্যন্ত সব এলাকায় পাড়ি দিয়েছেন; সেখানকার মিউজিয়াম, বাজার, বইয়ের দোকানে গেছেন; খাসি সমাজের মানুষ, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এ বই তার ফসল। অতীত থেকে বর্তমান, খাসি সমাজের এক সার্বিক পরিচয় ধরা থাকল এই বইতে।

প্রথম সংস্করণ, ২১২ পৃষ্ঠা

₹ 300.00 -

বিজয় শংকর বর্মন

আমার আঙুলগুলির অঙ্কুরোদগমবিজয় শংকর বর্মনের জন্ম ১৯৮০ সালে, অসমের নলবাড়ি জেলার রূপীয়াবাথান গ্রামে। বিজয় শংকর কবি, অনুবাদক এবং লোকসংস্কৃতির গবেষক। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মোট দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের কবিতাগুলি তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ ‘দেও’, ‘অশোকাষ্টমী’ এবং ‘বর্ণমুক্তি’ থেকে নির্বাচিত। প্রত্যেক ভাষারই এক স্বকীয় সৌন্দর্য রয়েছে, ভিন্ন কোন ভাষায় তার রূপান্তর সহজ নয়। এই বইয়ের জন্য রূপান্তরের এই দুরূহ কাজটি করেছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী, তিনি এই বইয়ের কবিতাগুলি নির্বাচনও করেছেন। বিজয় শংকরের কবিতা ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষায় এবং কয়েকটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় অবশ্য তাঁর কবিতা অনূদিত হল এই প্রথম।

প্রথম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা

₹ 120.00 -

BHOLANATH BHATTACHARYA

Esoteric Cults of Consort Worship in BengalFrom the very days of inception woman breeds a sense of fear as well as devotion in the minds of man due to her mysterious relation with the process of creation. Worshipping woman as a symbol of power of creation and fertility also started from then. At the preliminary stage woman was worshipped as mother. Later, as man also found himself as a contributor in this process of creation, woman started herself being worshipped as companion. The author gives a description of these confined cults which are practised in different parts of Bengal in India for a long time.

₹ 90.00Version : ebook - hardcopy -

বেলা চক্রবর্তী।। ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মৃত্যু দাহ সমাধিভাববাদী হিন্দু ধর্মে মৃত্যুচিন্তা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মৃত্যুকে ভাববাদীরা কখনওই জীবনের শেষ বলে মানেননি। মৃত্যু তাঁদের কাছে এক তীর্থের পান্থনিবাস ছেড়ে আর-এক তীর্থের অভিমুখে যাওয়া, জীর্ণবাস ছেড়ে নতুনতর পোশাক পরা। মৃত্যুচিন্তার এই প্রসারিত ভূমি কিন্তু ভারতীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মেলে না। শুধু মেলে না নয়, যাবতীয় প্রেতকৃত্যকে বস্তুবাদীরা ব্রাহ্মণদের চাতুরী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না সেভাবে দেখলে এ দৃষ্টিতেও কিন্তু মৃত্যুকে নিরঙ্কুশ নঞর্থক ভাবা সমীচীন নয়। মানুষ মারা গেলে দেহ নামক বস্তুর অপসারণ ঘটে ঠিকই, কিন্তু বস্তু অপসৃত হলেও থেকে যায় তার মানসিকতা, যা ঐ বস্তুরই প্রতিফলন। বস্তুবাদীদের এই অক্ষয় মানসিকতা থেকে ভাববাদীদের অবিনশ্বর আত্মার সম্পর্ক তা হলে কি খুব দূরের? মৃত্যু মানে যে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং জগৎ আর জীবনের সঙ্গে সে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত, সেটা দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সুপণ্ডিত দুই লেখকের গ্রন্থনা।

₹ 60.00Version : ebook - hardcopy -

ফালগুনী রায়

আমার রাইফেল আমার বাইবেলহাংরি প্রজন্মের কবি-লেখকদের মধ্যে ফালগুনী লেখার গুণে যেমন, তেমনই জীবনযাপনের কারণেও কিংবদন্তি। মাত্র ছত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন ফালগুনী, তার মধ্যেই এমন অমোঘ সব লেখা তিনি লিখেছিলেন, যার আবেদন বছর-চল্লিশেক পরেও এতটুকু কমেনি। শুধু কবিতা নয়, নানা সময়ে গদ্য, নাটক, চিত্রনাট্য ইত্যাদিও তিনি লিখেছিলেন, এবং তা একই রকম জোরালো।

ফালগুনীর প্রায় যাবতীয় লেখাপত্র নিয়ে এই সংকলন। চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর সমস্ত লেখাই সাল-তারিখ অনুযায়ী সাজাতে, এবং প্রত্যেক রচনার শেষে তার উল্লেখ আছে।

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অবশ্যপাঠ্য এই বই।

প্রথম বইপত্তর সংস্করণ, ১১২ পৃষ্ঠা

₹ 160.00 -

আমার কথা

আত্মজীবনকথার সংকলন

‘মাসিক বসুমতী’র পাতায় একসময়ে ‘আমার কথা’ শিরোনামে এদেশের শীর্ষস্থানীয় সব সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনকথা প্রকাশিত হত। কখনও তা সাক্ষাৎকারের ঢঙে, কখনও বা বর্ণনামূলক গদ্যে। স্বাক্ষরিত রচনা নয় কোনটাই। ফলে বোঝা যায়, নানা সময়ে এসব লেখা নানা জনে লিখেছেন।

প্রায় বছর-ষাটেক আগে প্রকাশিত এসব লেখা সঙ্গীত বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের এখনও হয়তো কোন উপকারে লাগতে পারে। সে-কথা ভেবেই নির্বাচিত কয়েকটি লেখা নিয়ে এই সংকলন। প্রতিটি লেখার শেষে প্রকাশকাল দেওয়া আছে, আর লেখাগুলি সাজানো হয়েছে গুণী এই সব সঙ্গীতজ্ঞের জন্মসাল অনুযায়ী।

যাঁদের কথা আছে :

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ।। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। উদয়শঙ্কর ।। রাইচাঁদ বড়াল ।। তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ।। কৃষ্ণচন্দ্র দে ।। পঙ্কজকুমার মল্লিক ।। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ।। হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।। ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ ।। রাধারাণী দেবী ।। দক্ষিণামোহন ঠাকুর ।। রাধিকামোহন মৈত্র₹ 100.00 -

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

জয়দেবচরিতকবি জয়দেবের জীবনচরিতের অধিকাংশই কিংবদন্তি আর রহস্যে ভরা, তা-ও আবার ছড়িয়ে ছিল ইতস্তত। অনেক অনুসন্ধান করে সে সব এক জায়গায় এনে ইতিহাসের নিরিখে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে লেখা কবির এই জীবনচরিত অমূল্য। শতাধিক বছর আগে লেখা হলেও এ লেখার প্রয়োজন আজও ফুরোয়নি।

72 pages, 1st boipattor edition

₹ 70.00 -

সুহৃদকুমার ভৌমিক

শব্দ ও বানানশব্দ ও বানান প্রসঙ্গে নামপ্রবন্ধে এ দুটি শব্দের উৎস ও প্রাথমিক অর্থ থেকে লেখক ক্রমে চলে গেছেন ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়। এ দেশের বিভিন্ন আদিবাসী ও জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষায় তাঁর সহজ যাতায়াত। এরকম বেশ কয়েকটি ভাষার পঠন-পাঠন ও চর্চায় তাঁর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। ফলে এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা একেবারেই ভিন্ন গোত্রের এবং দিকনির্দেশক। এ বইতে রয়েছে ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট এরকম আরও কয়েকটি প্রবন্ধ। যেমন উরাঁউ বা ওরাঁওদের ভাষা নিয়ে একটি প্রবন্ধে ভাষার দিক দিয়ে তিনি তাঁদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। আবার র-প্রত্যয়ের উৎস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অসুর সম্প্রদায়ের কথা বিশদে বলেছেন। বাঙালি ও বঙ্গাব্দের উৎস একটি প্রবন্ধে তিনি যেমন বঙ্গাব্দের উৎস চিহ্নিত করেছেন, তেমনি মেঘদূত-এর ছন্দ নিয়ে আলোচনার সূত্রে এই কাব্যের পরিচিত কয়েকটি শব্দ নিয়ে সংগত প্রশ্ন তুলেছেন। আরেকটি প্রবন্ধে ‘গান্ধী’কে ‘গাঁধী’ লেখার যে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না, তা স্পষ্ট করেছেন।

₹ 60.00 -

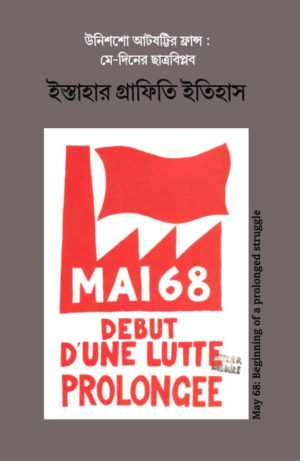

উনিশশো আটষট্টির ফ্রান্স : মে-দিনের ছাত্রবিপ্লব

ইস্তাহার গ্রাফিতি ইতিহাসদেওয়ালের লেখা, কথা, শ্লোগান… নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেই তা রচিত হয়, বিপদের বার্তাই তা বহন করে গর্ভে, আতঙ্কের পরিবেশে ঠাঁই পায় লোক-হৃদয়ে। তারপর পথচলতি লোকজনের ছন্দেই তা চলতে শুরু করে, এক হাত থেকে অন্য হাত, বারে-বারেই সে সব ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে। উনিশশো আটষট্টির ফ্রান্সে, ছাত্রবিপ্লবের সেই মে-দিনে রাজনৈতিক কার্যক্রমের অনুপ্রাণিত ভাষ্য সম্পূর্ণত ঝরে পড়েছিল দেওয়ালে-প্রাচীরে। সময়ের জরুরি তাগিদ আর তৎপরতার স্নায়ুস্পন্দনে রাঙানো তেমন সব দেওয়াল-লেখা, গ্রাফিতি, পোস্টার, ইস্তাহার, আর ইতিহাস নিয়ে এই সচিত্র সংকলন। সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

88 pages, 2nd print

₹ 120.00 -

নোয়াম চমস্কি

ভাবনার আগল ভাঙো

নির্বাচিত সতেরোটি সাক্ষাৎকার“আপনার সামনে মূলত দুটো বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। একটা হল, সবচেয়ে খারাপটা ধরে নেওয়া, তখন আপনি নিশ্চিত জানেন যে তা-ই ঘটবে। আর-একটা হল, ধরে নেওয়া যে পরিবর্তনের আশা রয়েছে। তা হলে এ-ও সম্ভব যে আপনি যা করছেন, তার মাধ্যমে পরিবর্তনের পক্ষে আপনি কিছুটা সাহায্য করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার কাছে দুটো বিকল্প পথের একটায় নিশ্চিত যে সবচেয়ে খারাপটাই ঘটবে, আর-একটা এই সম্ভাবনা খোলা রাখে যে অবস্থাটা ভালো হবে। এ অবস্থায় যুক্তিবাদী লোক দ্বিধায় পড়ে না।… প্রত্যেকেরই এমন কিছু-না-কিছু বিকল্প থাকে। আপনি তখন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি সে সব কোন কাজে লাগাব না। কোন্টা হলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে দুঃখকষ্ট চলতেই থাকবে, নিপীড়ন চলতেই থাকবে, বিভেদ চলবে, হয়ে উঠবে আরও খারাপ? নাকি, তার বিরুদ্ধে যেটুকু বিকল্প আমার সামনে আছে, আমি তা ব্যবহার করব, পরিবর্তনের পক্ষে অন্যদের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করব? সে ক্ষেত্রে ভালো কিছু তো হতেও পারে।” এই বইয়ে সংকলিত এক সাক্ষাৎকারে চমস্কি বলেছেন এ কথা।

ইতিহাসে দেখা যায় পরিবর্তনের প্রয়োজন কখনও ফুরোয় না। আজ যাকে মনে হয় সর্বরোগহর বটিকা, দু-দিন যেতে-না-যেতেই তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অগত্যা নতুন করে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনও দেখা দেয়। পুনরাবৃত্ত এই সব সময়ে এই বইয়ে সংকলিত সাক্ষাৎকারের বয়ানসমূহ আমাদের পথ দেখাতে পারে। সেই কারণেই এই নতুন সংকলন।

₹ 220.00 -

আশীষ লাহিড়ী

বুদ্ধিজীবীর ভাববিশ্ব : সংশয়ে প্রত্যয়ে নির্মাণে বর্জনেযে-কোন চলতি আধুনিক বাংলা পরিভাষার মতন বুদ্ধিজীবী কথাটাকেও বোঝবার সহজ রাস্তা হচ্ছে কথাটাকে ইংরেজি করে ফেলা। কে না জানে, যুক্তিবাদ যেমন আসলে র্যাশনালিজমের অনুবাদ, বুদ্ধিজীবীও তেমনি ইন্টেলেকচুয়াল-এর বাংলা। আর ইংরেজি ইন্টেলেকচুয়াল বিশেষ্যটি ফরাসি আঁতেলেকতুয়েল-এর সগোত্র। ফ্রান্সে intellectual কথাটা চালু হয় উনিশ শতকের শতকের শেষ দিকে, ফরাসি রাষ্ট্রের চরম ইহুদি-বিদ্বেষী মনোভাব-প্রসূত অবিচারের বিরুদ্ধে এমিল জোলা প্রমুখ সাহিত্যিকদের তুলাকালাম কলমি গর্জনের মধ্যে দিয়ে। চালাক বাঙালিরা সেই কথাটাকেই আপন মনের কালিমা মিশিয়ে আঁতেল শব্দটি পয়দা করেছেন। বাঙালি বুজরুক যেমন ফরাসি বুজুর্গ-এর একেবারে বিপরীত, বাঙালি আঁতেলও তেমনি ফরাসি আঁতেলেকতুয়েলের ঠিক উলটো।

একটি কথা বারে-বারেই পেয়েছে লাঘবতা/ তাহারে লঘু করিব না তো আর—এই কবিবাক্য মেনে বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী শব্দটিকে বৈতরণী পার করিয়ে দেওয়াই হয়তো সংগত ছিল। কিন্তু মনে হল, খাঁটি বুদ্ধিজীবিত্ব বলেও একটা চিরজীবী ব্যাপার আছে, তার গুরুত্বকে নতুন করে কুর্নিশ করাটা আজকের এই ভাঙা স্বপ্নের দুনিয়ায় বিশেষ করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই তাগিদ থেকেই এই বই।

₹ 180.00 -

আশনা সেন

পুরনো তোরঙ্গ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন সৈয়দ মনজুর মুরশেদ। ভারতীয় উপমহাদেশের এক উত্তাল সময়কালে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন। পেশায় রাজপুরুষ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন দু’-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, (১৯)৪৬-এর দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা। আর এর অনেকটাই ঘটেছিল ইংরাজ শাসকদের অধীনে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অফিসার হিসেবে। চলমান ইতিহাসকে মনজুর খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লিখে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত জীবন, টুকরো সব ঘটনা, আপাত-তুচ্ছ আলাপচারিতার বিবরণ। এর সঙ্গেই জুড়ে আছে মনজুরের দ্বিতীয়া স্ত্রী বেগম হাসিনা মুরশেদের কাহিনীও। বাংলার প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে ১৯৩৭ সালে তিনি নির্বাচিত হন প্রাদেশিক আইনসভায়। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অন্যতম রূপকার ও স্থপতিও ছিলেন হাসিনা। পুরনো তোরঙ্গ-এর ঢাকনা খুলে এই পারিবারিক কাহিনী নতুন করে উপস্থিত করেছেন মনজুরের নাতনি আশনা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসও।

₹ 120.00Version : ebook - hardcopy -

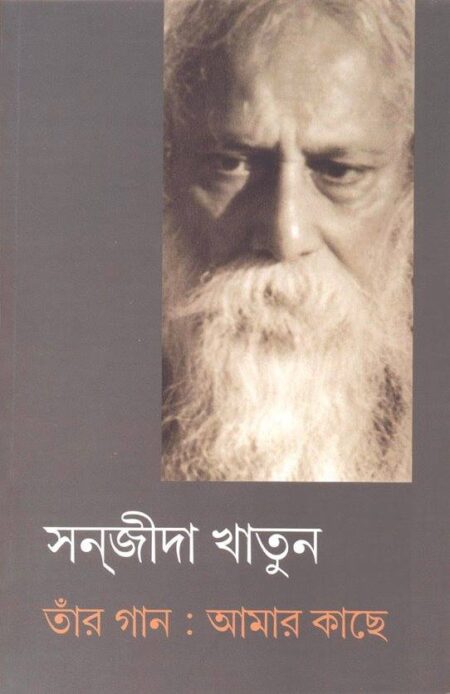

সন্জীদা খাতুন

বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উতরাইঅনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম। ব্রিটিশ আমলে এই ভূখণ্ডের মানুষ পরাধীনতার বেদনায় পীড়িত ছিল। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্টের স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মনে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দেয়।

কিন্তু ঐ সাতচল্লিশ সালেই বাঙালির ভাষার উপরে এল আঘাত। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যালয়গুলোতে উর্দু ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল।জানা গেল আপিস-আদালতের কাজও হবে উর্দুতে। সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহল আর সচেতন ছাত্রসমাজে আপত্তি আর প্রতিবাদের ঝড় উঠল। স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৈরী মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিকে ক্ষুব্ধ করল। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল ঐ ভাষাবৈর বাঙালি সংস্কৃতির মূলে আঘাত হানছে। কারণ ভাষাই ঐতিহ্যাশ্রিত সংস্কৃতির প্রধান বাহন।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত আর ক্রমধারা বর্তমান সংকলনের উপজীব্য। সেই সঙ্গে রয়েছে বর্তমান আর ভবিষ্যতের সঙ্গীত বিষয়ক ভাবনা।

লিখেছেন অপার বাংলার সংস্কৃতিজগতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সন্জীদা খাতুন। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী তিনি, একই সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ, শিক্ষক, লেখক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। এই বইয়ে আত্মজীবন ও দেশকালের জীবনপ্রবাহ একসূত্রে মিশে গেছে।

₹ 160.00 -

মানিক দাস

অনেক জোনাকির আলোদুর্গম আফগানিস্তান-পাকিস্তানের পার্বত্য এলাকায় স্কুল নেই, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে না। পর্বতাভিযানে গিয়ে পথ-হারানো গ্রেগ মর্টেনসন একক প্রয়াসে সেখানে একের পর এক স্কুল খুলেছেন। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, একশো একাত্তর।

স্পেনের আন্দালুসিয়ায় ছোট্ট একটা মিউনিসিপাল শহর ম্যারিনালেডা, আসলে একটা গ্রাম। সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেই নির্বাচিত মেয়র হুয়ান গোরদিলো সেখানে আটকে দিয়েছেন বিশ্বায়নের অবুঝ রথের চাকা। সব কিছুই চলে সেখানে সমবায় প্রথায়, সমস্ত সিদ্ধান্ত যৌথ।

পাপুয়া-নিউ গিনির অন্তর্গত ছোট্ট দেশ বোগেনভিল। তামার খনি সেখানে সব কিছুই প্রায় বিষিয়ে তুলেছিল। ফ্রান্সিস ওনা-র নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সে-দেশে সম্ভব করে তুলেছেন এক পরিবেশ-বান্ধব বিপ্লব।

বিকল্প ভাবনায় এই তিন সাফল্যের খতিয়ান নিয়ে এই বই। গভীর অন্ধকারে ছোট-ছোট জোনাকির আলোর মতো এই সব উপাখ্যান।

₹ 60.00